- 国家市场监督管理总局

- 国家药品监督管理局

- 中国健康传媒集团主办

- 中央新闻网站

PROTAC掀起小分子药物研发新浪潮

|

|

|

|

|

|

|

|

□ 邱浩洋

根据药智数据,截至1月10日,蛋白水解靶向嵌合体(PROTAC)领域全球已有超过200个在研管线,进入临床试验阶段的管线共有33个。分析来看,该领域在研靶点呈现差异化趋势,肿瘤是重点关注领域。被誉为小分子药物希望的PROTAC或将成为新药领域下一个“风口”。

提供新的疾病治疗策略

与传统的小分子抑制剂不同,PROTAC实现了“催化性降解”,而不是 “一对一”抑制目标蛋白的活性。这种方法为调控细胞内蛋白质水平提供了新的策略。

结构上,PROTAC分子由三部分组成:一个与E3连接酶结合的配体,用于引导蛋白质降解;一个与靶蛋白结合的配体,用于引导小分子的靶向定位;以及一个嵌合两个配体的连接子。

机制上,以泛素-蛋白酶体系统降解蛋白质为基础的PROTAC,与传统抑制剂的作用机制大不相同,它往往不需要与靶蛋白特异性结合,只需要捕获靶蛋白形成E3连接酶-PROTAC-靶蛋白三元复合物就可以进行靶蛋白降解。因此,理论上PROTAC可以具备其他疗法不具备的优势。

靶向“不可成药”蛋白质潜力是PROTAC最吸引人的特点,理论上PROTAC能够对几乎所有细胞内的蛋白质以及跨膜蛋白质进行靶向降解。此外,研究显示,PROTAC在克服耐药性、降低毒性作用等方面具有一定优势。

目前,在愈发多样化的治疗策略下,由传统小分子抑制剂向单克隆抗体、RNA疗法、抗体偶联药物(ADC)等创新疗法迅速转变的趋势已十分明显,而PROTAC的独特优势也是其作为潜力疗法的根本。

当然,PROTAC并非毫无瑕疵,PROTAC分子在分子量、分子刚性及水溶性方面均存在局限性,这些不足直接削弱了其口服吸收效率和过膜性能。此外,与其他药物相比,PROTAC的化学合成过程也更为复杂与困难。

靶点布局呈现差异化趋势

截至1月10日,全球已有超过200个PROTAC管线在研,进入临床试验阶段的管线共有33个。

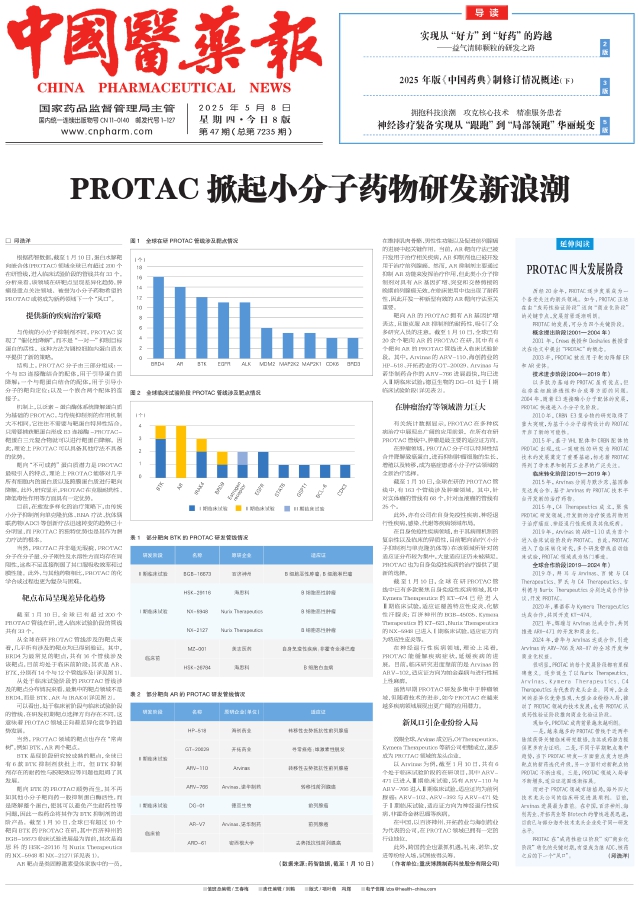

从全球在研PROTAC管线涉及的靶点来看,几乎所有涉及的靶点均已得到验证。其中,BRD4为最常见的靶点,共有16个管线涉及该靶点,目前均处于临床前阶段;其次是AR、BTK,分别有14个与12个管线涉及(详见图1)。

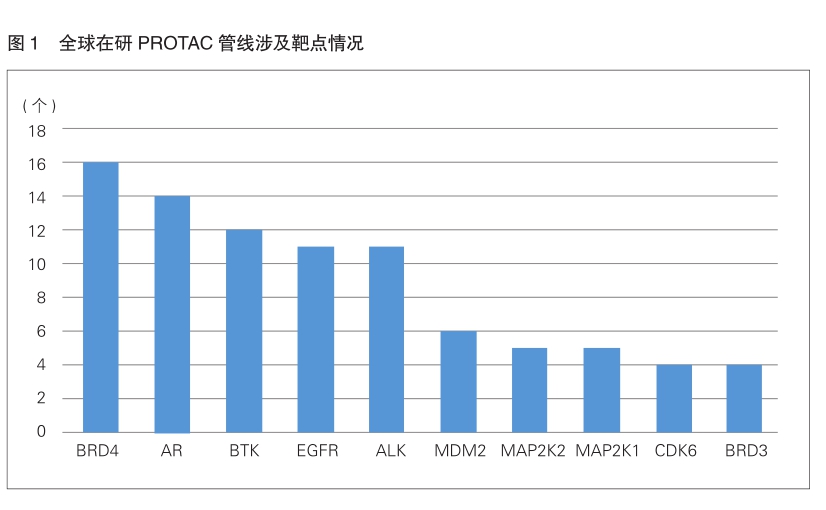

从处于临床试验阶段的PROTAC管线涉及的靶点分布情况来看,最集中的靶点领域不是BRD4,而是BTK、AR与IRAK4(详见图2)。

可以看出,处于临床前阶段与临床试验阶段的管线,在研发初期靶点选择方向存在不同,这意味着PROTAC领域正向着差异化竞争的趋势发展。

当然,PROTAC领域的靶点也存在“常青树”,例如BTK、AR两个靶点。

BTK是现阶段研究较成熟的靶点,全球已有6款BTK抑制剂获批上市。但BTK抑制剂存在的耐药性与脱靶效应等问题也阻碍了其发展。

靶向BTK的PROTAC顺势而生,其不再如其他小分子靶向药一般抑制蛋白酶活性,而是降解整个蛋白,使其可以避免产生耐药性等问题,因此一些药企将其作为BTK抑制剂的进阶产品。截至1月10日,全球已有超过10个靶向BTK的PROTAC在研,其中百济神州的BGB-16673临床试验进展最为靠前,其次是海思科的HSK-29116与Nurix Therapeutics的NX-5948和NX-2127(详见表1)。

AR靶点是类固醇激素受体家族中的一员,在维持肌肉骨骼、男性性功能以及促进前列腺癌的进展中起关键作用。当前,AR靶向疗法已被开发用于治疗相关疾病,AR抑制剂也已被开发用于治疗前列腺癌。然而,AR抑制剂主要通过抑制AR功能来发挥治疗作用,但此类小分子抑制剂对具有AR基因扩增、突变和交替剪接的晚期前列腺癌无效,在临床使用中也出现了耐药性,因此开发一种新型有效的AR靶向疗法至关重要。

靶向AR的PROTAC拥有AR基因扩增表达,且能克服AR抑制剂的耐药性,吸引了众多研究人员的注意。截至1月10日,全球已有20余个靶向AR的PROTAC在研,其中有6个靶向AR的PROTAC管线进入临床试验阶段。其中,Arvinas的ARV-110、海创药业的HP-518、开拓药业的GT-20029、Arvinas与诺华制药合作的ARV-766进展最快,均已进入Ⅱ期临床试验;德亘生物的DG-01处于Ⅰ期临床试验阶段(详见表2)。

在肿瘤治疗等领域潜力巨大

有关统计数据显示,PROTAC在多种疾病治疗中展现出广阔的应用前景。在所有在研PROTAC管线中,肿瘤是最主要的适应证方向。

在肿瘤领域,PROTAC分子可以特异性结合并降解致癌蛋白,进而抑制肿瘤细胞的生长、增殖以及转移,成为癌症患者小分子疗法领域的全新治疗选择。

截至1月10日,全球在研的PROTAC管线中,有163个管线涉及肿瘤领域。其中,针对实体瘤的管线有68个,针对血液瘤的管线有25个。

此外,亦有公司在自身免疫性疾病、神经退行性疾病、感染、代谢等疾病领域布局。

在自身免疫性疾病领域,由于其病理机制的复杂性以及临床的异质性,目前靶向治疗(小分子抑制剂与单克隆抗体等)在该领域所针对的适应证分布较为集中,大量适应证仍未被满足,PROTAC也为自身免疫性疾病的治疗提供了更新的选择。

截至1月10日,全球在研PROTAC管线中已有多款聚焦自身免疫性疾病领域,其中Kymera Therapeutics的KT-474已经进入Ⅱ期临床试验,适应证覆盖特应性皮炎、化脓性汗腺炎;百济神州的BGB-45035、Kymera Therapeutics的KT-621、Nurix Therapeutics的NX-5948已进入Ⅰ期临床试验,适应证方向为特应性皮炎等。

在神经退行性疾病领域,理论上来看,PROTAC能缓解疾病症状,延缓疾病的进展。目前,临床研究进度靠前的是Arvinas的ARV-102,适应证方向为帕金森病与进行性核上性麻痹。

虽然早期PROTAC研发多集中于肿瘤领域,但随着技术的进步,如今PROTAC在越来越多疾病领域展现出更广阔的应用潜力。

新风口引企业纷纷入局

放眼全球,Arvinas成立后,C4 Therapeutics、Kymera Therapeutics等新公司相继成立,逐步成为PROTAC领域的龙头企业。

以Arvinas为例,截至1月10日,共有6个处于临床试验阶段的在研项目,其中ARV-471已进入Ⅲ期临床试验,另有ARV-110与ARV-766进入Ⅱ期临床试验,适应证均为前列腺癌;ARV-102、ARV-393与ARV-471处于Ⅰ期临床试验,适应证方向为神经退行性疾病、非霍奇金淋巴瘤等疾病。

在中国,以百济神州、开拓药业与海创药业为代表的公司,在PROTAC领域已拥有一定的行业地位。

此外,跨国药企也紧抓机遇,礼来、诺华、安进等纷纷入场,试图拔得头筹。

(作者单位:重庆博腾制药科技股份有限公司)

©2019中国食品药品网京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1

《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有