2025年的美妆行业是逆势翻盘还是更难更卷?看清科研这个“底盘”趋势,或许能捕捉到新一年的某些“确定性”。

可以肯定的是,“科研热”在2025年不会冷却,科技带来的市场红利依然凸显。在这场竞技战中,底蕴深厚的国际企业向更高难度的科研领域发起冲刺,而本土品牌的科研根系也越扎越牢,开辟出自身擅长的细分领域。在两者的碰撞中,美妆科研比拼加速走向“深水区”,十大科研发展趋势值得关注。

基础研究现“摩尔定律”

卷出更多新兴抗老方向

和芯片行业一样,化妆品行业的科研也有了自己的“摩尔定律”:基础研究的精度从肌肤组织层面进入细胞层面,再进入亚细胞层面,甚至向基因层面探索。

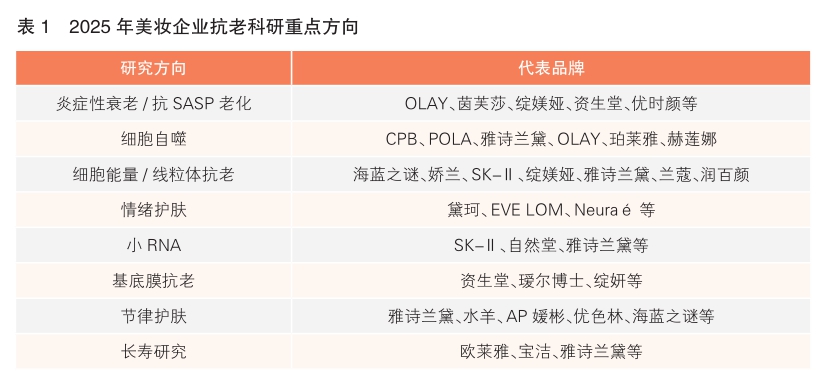

随着“制程”越来越先进,当前护肤的基础研究已经深入到细胞活动的机理层面,如炎症性衰老、细胞自噬、细胞能量等与身体机能深度绑定的方向。

一方面,整个基础研究领域会更加注重内源调控,帮助肌肤组织、细胞恢复原有功能,定向调控年轻肌肤表达。

例如,在抗细胞衰老的科研领域,已经有OLAY、茵芙莎、绽媄娅等多个品牌推出新品,主要针对SASP因子。衰老细胞分泌的SASP因子会在细胞中打造“衰老”的生态环境,向周围细胞传递衰老信号,引发健康细胞的加速老化。研究表明,SASP会导致胶原蛋白、弹性蛋白、透明质酸等细胞外基质的流失,成为皮肤出现皱纹的重要根源。

另一方面,“基础研究+技术成分解决方案”已经成为当下品牌科研和市场推广的基础模型。过去仅靠成分端的“知其然”已不足以说服市场,“知其所以然”的基础研究反而更能赢得消费者对品牌技术实力的信赖。

值得关注的是,基于细胞的深层内源调控,肽类成分迎来爆发期。群雄逐鹿,2025年将是肽类成分的“大年”。

在这些最新科研方向中,有许多都是近年诺贝尔奖获奖成果,甚至有些美妆企业开始在生命科学、再生医学等核心技术领域的更高维度获得科研灵感。

AI赋能并加速应用

研发效率指数级提升

美妆科研不是一味“死磕”超前技术,提升效率同样重要。

如今,人工智能(AI)科技在各行各业的渗透加速,跨专业属性很强的美妆行业也不例外。以AI优化和进阶科研体系,是各大公司布局的重点方向之一。比如,对近年大热的肽类成分,已经有多家企业开启深度AI赋能。

欧莱雅、宝洁、资生堂等国际巨头有意将过往皮肤研究领域的科研成果,结合当下热门的AI科技,在皮肤组织、头皮、肌肤问题等维度实现精准诊断、分析、归因,并以此打造当下或未来护肤新场景和新产品。本土品牌韩束的研发团队先是利用“计算生物学”和AI,在计算机中模拟了大量多肽分子在“稳定性”“渗透性”“分子结合力”等多方面的性能以及是否存在“环化”的可能性。最终从数以万计的多肽分子数据库中,在“抗老性能的强弱”和“环化的可能性”两方面寻求最优解,最终锁定了六肽-9。

在肽类成分之外,小RNA、植物成分等多种成分也将因为AI的介入,其作用路径、机理变得更清晰,焕发出新的生机。

在成分研究之外,AI的应用还会为品牌创造更多元、更丰富的交互场景和品牌体验。例如,资生堂在去年进博会首秀的“美时美刻体验舱”加载了“4D面部老化模拟技术”开展肌肤诊断,未来感十足。资生堂将给出体验者关于护肤方法、产品选择、生活方式等综合美肤建议,并基于40年“芳香学研究”,提供量身定制的香氛体验。

同时,在个性化定制领域,通过AI对皮肤诊断、给出解决方案,甚至制作配方已经成为必然趋势。

AI带来的是效率的指数级提升,不仅能够通过“干实验”的方式,成功预测许多分子结构及其功效,更能够在千人千面的美妆服务中,发挥极高的成本优势。

然而,布局AI的前提是企业本身拥有足够的精准数据,并训练出足够精准的算法,这是一项长线投资。可以预见的是,未来美妆科研的算力水平极为重要。

“中国芯”更耀眼

自研成分与科技爆发

中国原创科技在化妆品科研领域中的分量越来越重。

在2024年IFSCC(国际化妆品化学家学会联盟)国际化妆品科学大会上,中国企业和中国科技正从“质”和“量”两大维度赶超,更在一些关键技术领域成为头部选手。从过去的“仰望”到“陪跑”,直至当下的“全面开花”,中国科技正迅速在美妆科研的国际舞台站稳脚跟。据统计,上海家化、百雀羚、瑷尔博士、维琪生物、澳思美等化妆品产业链上的中国企业和品牌纷纷在2024年IFSCC大会上发布最核心的技术成果。

值得注意的是,从2015年IFSCC中国分支China-SCC成立,到2024年中国科学家进入IFSCC组委会,中国企业用了不到10年的时间实现整体赶超。有专业人士直言:“尽管少数国际巨头很难超越,但中国已经成为全球美妆科研领域的一极。”

这些科技已在市场端展现了耀眼的价值。一方面,几乎在所有的前沿技术领域,都有中国企业在深度布局;另一方面,类似重组胶原蛋白等市场风口,则是由本土品牌引领,甚至被外资品牌“跟风”。在即将爆发的肽类成分领域,本土企业也有不俗的表现。尤其在国际企业的开放式创新机制中,来自中国的科技成果正在生态圈中占据更高优先级,甚至影响外企的技术策略。过去的“中国化科研”已转变为“将中国科研成果外化”。

可以预见的是,在这种自研热潮中,2025年的美妆科研圈,一定会有更多的中国科技走向世界舞台中央,而在产业链中,由中国企业讲出的科研故事分量也会加重。

品牌科研主线形成

复合功效成为新趋势

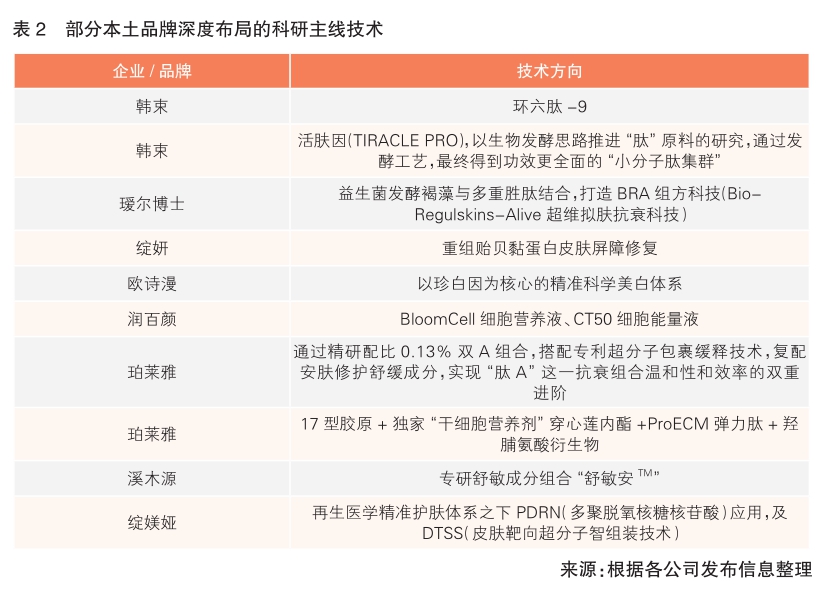

当前,大部分本土品牌形成了核心技术主线。相较于过去“走马观花”式追逐功效和成分,近年本土品牌更加注重科研主线培养,打造更具品牌辨识度、更长线的核心科技,并为此打造核心技术成分,更加追求和强调在某一科研领域的权威性和话语权。

接下来,在核心技术主线上做深,并在市场热点上不断破圈,正在成为当下本土品牌的集体动作。

值得注意的是,在当下的市场环境中,消费者对“质价比”的追求仍在提升,多功能化、复合功效的需求正在攀升,这将要求品牌在守住技术主线的同时,打造更多的复合功效的产品。

不过,与过去追求的“多功效”不同的是,当下的“复合功效”所指的是在同一个功效体系下的多重功效。例如,美白产品会通过抑制黑色素母细胞活性、抑制络氨酸酶、抑制黑色素转移等多个美白路径实现统一的美白功效,但不会跨界到抗老、保湿等功效领域。

与过去相同的是,在用户价值交付端,产品仍需要更高的功效集中和整合,减少护肤步骤,提升护肤的便捷度,化繁为简的同时,还能提供更全面的功效体验。

科研体系深度调整

“战斗力”继续提升

在过去数年里,各家美妆企业逐渐有了自己的科技主线,投入更加长期且明确;但与此同时,科研高管的人事变动也变得更加频繁。

这种似乎有些割裂的现象背后,其实是各家企业科研体系和风格逐渐成形的过程,需要匹配更合适的研发领导者,或者为自身科研体系找到更精准的定义,以此完成下阶段的品牌科研任务。

例如,华熙生物经历了深度内部调整,将再生医学与合成生物结合,让企业开启新一轮的战略转型。新的技术路线,不仅使华熙生物的科技风格跳出“透明质酸”的刻板印象,也让旗下品牌拥有更大的科研叙事空间。

因此,2025年,头部本土美妆企业大概率会持续增加在科研层面的投入,进一步深化自身的科研战略布局,并以更长的时间为周期,布局一些能够创造长期价值的方向。

同样,国际企业也在积极布局科研战略,并以此重构中国科研团队与国际科研团队的合作模型,以期在市场洞察、新品开发、科学传播等方面,发挥出更强的“战斗力”。

2025年,仍将是各家美妆企业科研体系深度调整的一年。在更加内卷的市场环境中,科研团队将承担更大压力,积极调整,提升科研体系的效率成为必然选择。 (未来迹供稿)