□ 田嘉懿

事件概述

日前,诺和诺德宣布,用于长期体重管理的胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)周制剂司美格鲁肽(商品名:诺和盈)正式在中国上市。该药上市后,市场反应热烈,舆论聚焦用药安全,并呼吁加强全链条监管。

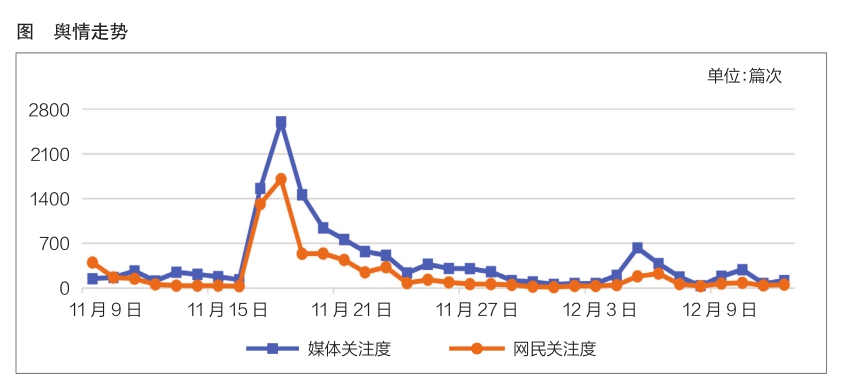

舆情走势及关键节点

以2024年11月9日—12月12日为监测时间段,如图所示,舆情走势呈“波浪式”。11月17日,诺和诺德宣布诺和盈在中国正式上市,舆情热度于次日达到最高峰。媒体关注度高于网民关注度。

上市引发高度关注

11月9日,美团首发诺和盈便民找药线上预约及到店门诊服务,引发广泛热议和猜测。11月17日,诺和诺德宣布,诺和盈正式在中国上市。

诺和盈定价及支付方式等问题引发关注。微信公众号“上海证券报”发表《制药巨头官宣:正式上市》一文称,目前美团、京东等电商平台已开启了诺和盈挂号、诊疗、取药服务预约。以某电商平台价格为例,1.5m(l0.68mg/ml)规格的诺和盈价格约为1400元,可使用4次;3ml(2.27mg/ml)规格的价格约为2100元;3ml(3.2mg/ml)价格约为2700元。

21经济网发表《GLP-1RA周制剂诺和盈在中国上市,能否引领减重管理新规范?》一文称,从现实情况来看,肥胖症的诊断和治疗现状不容乐观,只有很小一部分人得到治疗。司美格鲁肽注射液的减重适应证不在医保支付范围以内。目前,诺和诺德也在推动商保,希望提升患者用药可及。

用药安全受关注

随着消费者购药热情高涨,药物滥用风险也随之凸显。部分媒体提示“减重版”司美格鲁肽使用的注意事项并进行相关知识的科普。央视新闻发表《“减重版”司美格鲁肽上市“躺瘦”的机会来了?专家详解》一文称,中国人民解放军总医院第五医学中心内分泌科主任方毅表示,初始体重指数BMI大于30的肥胖患者,或者BMI在27~30之间的超重患者,并且合并了一种和肥胖有关的并发症,比如高血糖、血脂异常、高血压、呼吸睡眠暂停综合征或者心血管疾病,才可使用诺和盈。

《新民晚报》刊发《这“司”是处方药 先评估后使用》一文称,虽然同为司美格鲁肽,但诺和泰和诺和盈最大的区别即两者的适应证不同,诺和泰用于治疗糖尿病,而诺和盈用于减重。两款药不能互相替代,在选择时应先咨询医生,用药过程中也不能擅自调整剂量,以免引发健康问题。

微信公众号“中国新闻周刊”发表《“减肥神药”真能终结肥胖?权威指南来了》一文称,恶心、呕吐、腹泻和便秘等胃肠道反应,是GLP-1类药物最常见的副作用。目前,关于GLP-1类药物安全性的临床研究,大多持续时间在两年以内,2~5年以内的安全性问题仍不确定。因此,减重药物在使用时更应规范化,避免滥用。

虽然屡屡提及用药安全问题,但诺和盈上市后仍然存在滥用现象。新京报网发表《千元身价的司美格鲁肽上市:机构抢预约,有药店卖药“不设限”》一文称,记者体验线上预约购买诺和盈过程发现,在“现货预约”“新手必打套餐”等宣传页面,个别医疗机构只需消费者填写个人情况,未提示适应证要求。此外,更有医疗机构通过线上平台揽客,预约取药却“回避”适应证。

人民网发表《莫让减肥“神话”掩盖健康风险》一文称,有媒体调查发现,“减重版”司美格鲁肽刚上市就已出现“漏洞”,一些线上药店在没有审核处方的情况下提供邮寄,安全使用难以保障。价格不菲的司美格鲁肽注射液不该被过度“神话”。除了减重群体要正视司美格鲁肽的作用和副作用外,对此类药品的研发、生产、销售、流通等渠道的监管已刻不容缓。

假冒伪劣及虚假宣传乱象频发

除了滥用风险,早在诺和盈在国内上市前,司美格鲁肽就因仿制、假冒、虚假宣传等问题不断出现在公众视野。每经网发表《已致10人死亡100人住院,这些药有风险,有人在药里发现黑色颗粒物!》一文称,诺和诺德研发的司美格鲁肽制剂长期供不应求。为了满足市场需求,美国的复合制药公司和药店通过组合、混合或改变药物成分的方式复制这种药物。尽管美国食品药品管理局(FDA)批准了这些复方仿制药,但市场上出现的部分复方产品存在严重安全隐患。FDA已报告过去两年内与复方司美格鲁肽相关的10例死亡事件。

国内也有打着“司美格鲁肽”旗号的假冒产品销售。新京报网发表《“冒牌司美”产业链调查:虚假标签与非法针剂》一文称,电商平台上“口服司美”“GLP-1活性胶囊”“司美纤体饮”等“冒牌司美格鲁肽”层出不穷。这些产品大多并不含司美格鲁肽,但却对外宣称“含有GLP-1成分,能促进自身分泌GLP-1抑制食欲”等,其中很多为跨境电商产品。互联网上通过“代工厂”自制“冒牌司美格鲁肽”已形成一条完整的产业链。更有违法者在互联网上售卖司美格鲁肽原料,生产销售未经审批的司美格鲁肽针剂。还有商家直接在产品名称上标注“化妆品原料”,并声称是医用级、注射级,给消费者带来潜在安全隐患。

针对司美格鲁肽乱象,媒体呼吁监管部门强化全链条监管。新京报网发表《“口服司美”不含司美格鲁肽,李逵李鬼不能分不清》《不含司美格鲁肽,“口服司美”岂能“硬蹭”》等文章称,在监管部门针对性查处“大案”的基础上,面对司美格鲁肽灰色利益链的狂欢,还要付诸常态化治理。从商家的资质到产品的质量,理应有更多源头性的把关。平台理当守土有责,拿出治理决心。此外,应加大对相关代工厂、原料厂的线下监管,通过对产品追根溯源实现对源头工厂生产和原料销售的规范。还要让司美格鲁肽市场虚火降温,压缩虚假营销和假冒产品“作乱”空间,有赖于全社会对司美格鲁肽的真实疗效有更理性、科学的认知,相关科普该及时跟上。

企业争相布局减重药赛道

在需求与商机的促使下,国内外药企都在减重药市场加速布局。微信公众号“识林”发表《诺和诺德报告减肥药销售额继续大幅增长,GLP-1药物持续扩张》一文称,诺和诺德表示,诺和盈的销售额在今年第三季度大幅增长。据行研数据,诺和盈的销售额达到25亿美元,超出预期。总体而言,诺和诺德的减重产品业务增长了44%。

微信公众号“医药经济报”发表《前三季度,诺和诺德司美格鲁肽大卖超200亿美元!礼来步步紧逼,K药“药王”地位不保?》一文称,业内认为,GLP-1药物市场格局在全球范围内展现出强劲增长势头。综合来看,目前全球市场格局高度集中,诺和诺德与礼来两大巨头你追我赶,不断争夺细分领域的市场主导权。国内外市场供给侧和需求侧共振,GLP-1药物产业链正迎来系统性投资机遇,未来市场格局有望发生进一步变化。

国内企业同样争相布局。《中国证券报》刊发《减肥药赛道竞争激烈 创新药企布局热情高涨》一文称,我国减重药产业链主要包括上游的原料药、试剂耗材厂商,中游的CDMO(合同研发生产组织)公司,下游的减重药物研发和制药企业。国内GLP-1药物参与企业众多,GLP-1药物市场有望快速打开。

微信公众号“中国药店”发表《现象级“神药”专利倒计时,谁能拿下国内首仿?》称,2026 年,诺和诺德在中国和印度的司美格鲁肽专利都将到期。在国内,据不完全统计,目前至少有15种司美格鲁肽“仿制药”在临床试验阶段,进入Ⅲ期临床的已有石药集团、正大天晴、齐鲁制药、华东医药、四环医药、丽珠集团等,多是商业化团队出众的老牌企业,竞争程度可想而知。“首仿”司美格鲁肽,尤其是减重适应证的司美格鲁肽,可谓兵家必争之地。