□ 秦凤元

事件概述

近日,头部美妆主播骆王宇宣布,针对此前被打假的希妍萃(CSS)油橄榄精华不含油橄榄成分事件,将退款1.5亿元。事件引发广泛关注,舆论聚焦油橄榄成分检测标准等问题。

舆情走势及关键节点

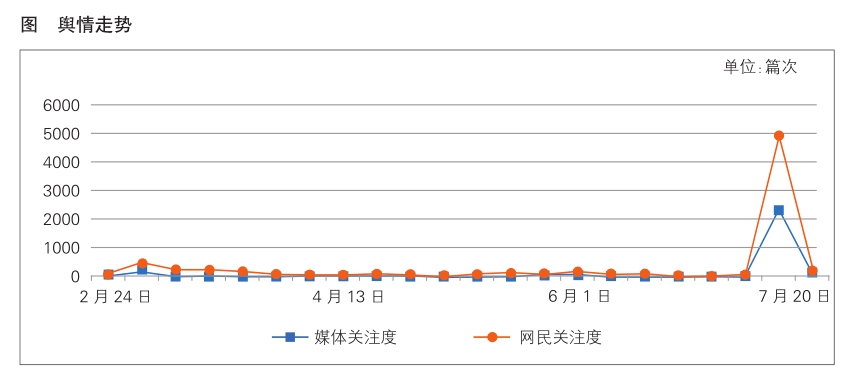

以2月24日—7月25日为监测时间段,如图所示,该事件舆情走势呈“波浪式”,主播承诺退款后,舆情热度迅速攀升,于7月15日达到监测期最高峰。

关键节点一:测评博主称CSS油橄榄精华不含油橄榄成分,舆论发酵

2月24日,抖音测评博主@大虎课代表(粉丝数:60.8万)发布《一场蓄谋已久的“油橄榄”骗局,把消费者耍得团团转!》等系列视频称,橄榄苦苷和羟基酪醇是油橄榄叶提取物的主要活性成分。然而,检测发现,CSS油橄榄精华未检出上述成分。视频发布后,抖音头部美妆主播骆王宇(粉丝数:1989.5万)因销售CSS油橄榄精华陷入舆论旋涡,网民质疑其涉嫌虚假宣传。

当日,骆王宇在其直播间回应称,品牌可能会对原料的分子式进行调整,分子式发生变化后可能无法测量出一些成分的实际添加量;油橄榄叶提取物是一个成分组,其中并非只含有橄榄苦苷和羟基酪醇,未检出这两种成分,并不代表产品未添加油橄榄叶提取物。(该视频已删除)

2月26日,@大虎课代表表示,CSS曾在宣传文章中称,CSS油橄榄精华橄榄苦苷含量较高。国家药监局网站公开信息显示,备案名为“希妍萃橄榄积雪草舒颜精华液”的产品成分列表中,第一位为水,第二位就是“油橄榄叶提取物”。实际未检出的情况与我国“成分应当以配方中含量降序列出”的规定相悖,存在虚假宣传的嫌疑。

3月2日,骆王宇在其抖音账号发布视频表示,将起诉CSS中国区总代上海景跃贸易有限公司,同时向市场监管部门投诉CSS涉嫌虚假宣传行为。另外,橄榄苦苷这一成分并未在国家药监局备案,其检测方法也没有明确统一的规定或者国家标准。当日,话题#骆王宇回应带货品牌争议问题#登上抖音热搜榜。

4月15日,骆王宇在抖音、小红书平台发表《油橄榄调查报告》《对话检测专家》《对话原料专家》等视频,详细回应诸多疑问。一是表示其团队委托同一家检测机构,对2022年至2024年初生产的CSS油橄榄精华所有批次产品进行检验,结果发现全部都未检出橄榄苦苷,这说明不是批次问题。二是认为把油橄榄叶提取物完全等同于橄榄苦苷或羟基酪醇并不科学。三是强调橄榄苦苷不是产品功效的决定性因素,产品功效重点还是由整体配方和技术决定。判断产品效果应相信权威的人体功效评价。

3月1日、4月26日,CSS品牌方两次发声表示,其生产的CSS油橄榄精华自2020年起使用来自全球知名的利普泰公司的橄榄提取物复合物原料,且延续使用至今,配方与成分均未调整,公司为资料整理和撰写的不严谨向消费者表达歉意,并开启售后渠道。

此阶段,“油橄榄叶提取物的检测标准”成为争议点。CSS品牌方表示,油橄榄叶提取物是成分多样的复合物,目前市面上所有第三方检测机构出具的单一成分检测报告都未获得认证,由此并不能表明产品是否存在油橄榄叶提取物。另外,目前油橄榄叶提取物没有国家标准的检验检测方法,可使用化妆品原料目录中并未收录橄榄苦苷以及羟基酪醇两种成分,其测试也没有检测国标。

然而,舆论并不认同CSS品牌方的解释。如百家号“中国科技投资财经号”发表《希妍萃油橄榄精华商战风暴持续 消费者退货无门 品牌或涉虚假宣传》一文称,备案登记显示,油橄榄叶提取物位列该产品成分表的第二位,代表其添加量较高,可以排除含量低于检出限值的情况。

也有观点认为,由于目前尚无统一有效的检测标准,不同的检测方法和条件,可能会出现不同的检测结果。如微信公众号“冰寒护肤”发表《What,油橄榄塌房了?》一文称,未检出的原因可能有三:一是因为产品中确实没有添加足量的油橄榄叶提取物。特别是油橄榄叶中橄榄苦苷的量本身就低,如果原料加得很少就检不出。二是由于油橄榄叶提取物并没有一个标准的检测方法,未被反复多次验证过的分析方法可能不足以有效检出产品中的有关成分。三是各家使用的油橄榄叶提取物不同,所以它们的化学构成是不同的,因此导致了检测结果不同。

舆论呼吁出台统一的检测标准,规范植物原料在化妆品领域的应用。如微信公众号“化妆品报”发表《“油橄榄风波”背后》一文称,油橄榄叶提取物虽然是具有多元化功效和巨大应用潜力的植物原料,但因欠缺国家标准,检测领域只有差异化检测办法而没有统一的检测标准,导致其目前仍处于混沌状态。对此,专家认为,在现有的技术条件下,将橄榄苦苷视为油橄榄叶提取物的标志物成分,是业内约定俗成的经验,但实际上是否检出橄榄苦苷与是否添加油橄榄叶提取物之间,并没有相关性和科学性。以油橄榄叶提取物为代表的植物成分本身组分复杂,对这类成分并没有特别明确的标准规范,也难以设定相关标准。专家建议,品牌、协会组织和相关研究机构应深入研究植物提取物的组分构成、有效性物质来源,推动在更高层面明晰相关规范和标准。

微信公众号“化妆品观察 品观”发表《再爆“大瓜”!油橄榄事件大起底》一文称,“油橄榄争议”不是植物类成分的孤立事件,其反映的根源性问题是植物原料标准化的缺失,底层逻辑未建成,相关逻辑变得复杂且脆弱。植物提取物标准制定工作任重道远,推动植物提取物成分在化妆品中规范应用和可持续发展势在必行。

此外,还有舆论分析“夸大成分含量”或“成分浓度虚标”现象频发的原因,建议完善化妆品功效评价体系。如微信公众号“美妆原料圈”发表《“油橄榄”风波背后,原料监管何去何从?》一文称,业内人士认为,商家频频触碰法律红线的原因有三:一是打着主要成分的卖点,以此来吸引消费者购买;二是植物提取物类原料往往以复配形式提供,其中植物成分不一定占比很大,从而导致了“宣称添加了一定量的某植物原料,但植物组分含量并不高”的情况;三是商家对“宣称”的实际含义及“宣称所必须具备的科学依据或与实际相符”的理解不够。对此,建议一是建立科学严谨的评价标准和流程,确保对产品功效宣称进行准确客观的评估;二是督促品牌增强主体责任意识,提高自律性。

关键节点二:骆王宇宣布将退款1.5亿元,舆情到达最高峰

7月12日,骆王宇在抖音平台发布视频称,由于品牌不愿意退款,其个人将和合作机构共同为在其账号购买了CSS油橄榄精华的用户退款,涉及金额达1.5亿元。微博平台上形成多个相关话题,阅读量达2581.1万人次。

此阶段,除转载报道以外,媒体主要关注以下三个方面。

一是关注骆王宇并非第一次被“打假”。如微信公众号“中国青年网”发表《退款1.5亿!2000万粉丝网红道歉,宣布退网》一文称,这已经不是骆王宇第一次陷入“打假”风波,此前他因推荐相宜本草晚安粉引发争议。有专业人士曾在视频中表示,晚安粉其实就是智商税。

二是认为企业打政策的“擦边球”。如南方都市报客户端发表《油橄榄精华翻车,千万粉丝美妆主播揽过亿赔偿将退网,谁赢了》一文称,植物提取物的水非常深,不同的产地、不同的部位、不同的加工工艺,最后得到的产品、质量可能完全不一样。

三是关注品牌方和带货方的权责划分问题,认为应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》退一赔三。