编者按

3月9日,十四届全国人大三次会议在北京梅地亚中心新闻发布厅举行记者会,国家卫生健康委员会主任雷海潮表示,持续推进“体重管理年”行动。

近年来,人们在生活条件改善的同时,也出现了摄入能量更高、运动相对缺乏等问题,一些人出现体重异常。为贯彻落实《健康中国行动(2019—2030年)》《国民营养计划(2017—2030年)》要求,发展传统食养服务,2024年2月,国家卫生健康委员会组织编制了《成人肥胖食养指南(2024年版)》。该食养指南以食养为基础,依据现代营养学理论和相关证据,以及我国传统医学的理论和调养方案,提出具有多学科优势互补的成人肥胖患者食养基本原则和食谱示例,为肥胖防控提供食养指导。为促进肥胖患者更好进行体重管理,今日本版摘登《成人肥胖食养指南(2024年版)》中部分内容,以飨读者。

近些年来,全球超重和肥胖率正快速增长。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020 年)》显示,我国18岁及以上居民超重率、肥胖率分别为34.3%、16.4%,其中18~44岁、45~59岁和60岁及以上居民肥胖率分别为16.4%、18.3%和13.6%,我国居民肥胖率呈上升趋势。肥胖不但导致较高的过早死亡风险,还与各种慢性非传染性疾病的发生相关,包括2型糖尿病、脑卒中、冠心病、高血压、呼吸系统疾病、骨关节炎和胆结石等。

疾病特点与分型

肥胖是人体脂肪积聚过多达到危害健康程度的一种慢性代谢性疾病,是因能量摄入超过能量消耗或机体代谢改变而导致体重过度增长的一种状态。根据病因及发病机制,肥胖分为单纯性肥胖和继发性肥胖。无明显内分泌、代谢病病因可寻者为单纯性肥胖;继发于神经-内分泌-代谢紊乱基础上的肥胖症为继发性肥胖。体质指数(BMI)和腰围(WC)是常用判断超重和肥胖程度的指标。我国健康成年人,18.5kg/m2≤BMI<24.0kg/m2为正常,24.0kg/m2≤BMI<28.0kg/m2为超重,BMI≥28.0kg/m2为肥胖,BMI<18.5kg/m2为体重过低。85cm≤成年男性WC<90cm、80cm≤成年女性WC<85cm可判断为中心型肥胖前期;成年男性WC≥90cm、成年女性WC≥85cm可判断为中心型肥胖。

中医学将肥胖归属于“脂人”“膏人”“肥人”等范畴,记载最早见于《黄帝内经》,《灵枢·卫气失常》篇将人之肥瘦分为“有肥、有膏、有肉”,肥胖多与年龄、体质、饮食、情志、劳逸因素有关。中医认为,肥胖属本虚标实证,辨证涉及痰、湿、热等病理因素,常兼夹痰湿、血瘀、气郁等标实之证,其病位多在脾胃,与肾气虚关系密切,并可涉及五脏。常见辨证分型有胃热火郁证、痰湿内盛证、气郁血瘀证、脾虚不运证、脾肾阳虚证。

食养原则和建议

根据营养科学理论、中医理论和目前膳食相关肥胖科学研究文献证据,在专家组共同讨论、建立共识的基础上,对成人肥胖患者的日常食养提出6条原则和建议。

控制总能量摄入,保持合理膳食

控制总能量摄入和保持合理膳食是体重管理的关键。控制总能量摄入,可基于不同人群每天的能量需要量,推荐每日能量摄入平均降低30%~50%或降低500~1000kcal,或推荐每日能量摄入男性1200~1500kcal、女性1000~1200kcal 的限能量平衡膳食;另一方面,也可根据不同个体基础代谢率和身体活动相应的实际能量需要量,分别给予超重和肥胖个体85%和80%的摄入标准,以达到能量负平衡,同时能满足能量摄入高于人体基础代谢率的基本需求,帮助减重、减少体脂。临床上还可根据身高(cm)-105计算出理想体重(kg),再乘以能量系数15~35kcal/kg(一般卧床者15kcal/kg、轻身体活动者20~25kcal/kg、中身体活动者30kcal/kg、重身体活动者35kcal/kg),计算成人个体化的一日能量。以上方法可根据实际需要任选其一用来指导超重、肥胖患者膳食,达到控制总能量摄入的目标。

合理膳食应在控制总能量摄入的同时保障食物摄入多样化和平衡膳食,保证营养素的充足摄入,必要时补充复合营养素补充剂。三大宏量营养素的供能比分别为脂肪20%~30%、蛋白质15%~20%、碳水化合物50%~60%。一日三餐合理分配饮食,推荐早中晚三餐供能比为3∶4∶3。鼓励主食以全谷物为主,至少占谷物的一半,适当增加粗粮并减少精白米面摄入;保障足量的新鲜蔬果摄入,蔬菜水果品种多样化,但要减少高糖水果及高淀粉含量蔬菜的摄入;动物性食物应优先选择脂肪含量低的食材,如瘦肉、去皮鸡胸肉、鱼虾等;应优先选择低脂或脱脂奶类。

少吃高能量食物,饮食清淡,限制饮酒

高能量食物通常是指提供400kcal/100g 以上能量的食物,如油炸食品、含糖烘焙糕点、糖果、肥肉等;全谷物、蔬菜和水果一般为低能量食物。经常摄入高能量食物与体重增加及肥胖有关,减少高能量食物摄入有助于控制膳食总能量。因此,减重期间应少吃高能量食物,多吃富含膳食纤维的食物,如全谷物食物、蔬菜等。

减重期间饮食要清淡,严格控制脂肪/油、盐、添加糖的摄入量,每天食盐摄入量不超过5g,烹调油不超过20~25g,添加糖的摄入量最好控制在25g以下。首先,应减少烹饪过程中烹调油、盐、糖用量,多选用蒸、煮、熘及水滑等烹调方式,少油煎炸,并减少高脂肪食物用量。其次,采购时主动阅读食品的营养标签,选择脂肪、碳水化合物和(或)糖、钠含量低的食物,尽量不选或少选油炸食品、加工肉制品、含糖烘焙糕点、蜜饯、糖果、冰淇淋及含糖饮料等。

每克酒精可产生约7kcal能量,远高于同质量的碳水化合物和蛋白质产生的能量值。酒精除可以带来能量以外,其他对人体有用的营养素含量极少。因此,在减重期间应严格限制饮酒。

纠正不良饮食行为,科学进餐

科学选择,进餐规律,定时定量,养成良好饮食行为是维持健康体重的基础。在控制总能量摄入的基础上保持一日三餐的时间相对固定,定时定量规律进餐,可避免过度饥饿引起的饱食中枢反应迟缓而导致进食过量。重视早餐,不漏餐,晚餐勿过晚进食,建议在17:00~19:00进食晚餐,晚餐后不宜再进食任何食物,但可以饮水。如饮水后仍饥饿难忍或有低血糖风险者,可以适当选择进食少许低能量高膳食纤维食物。

不暴饮暴食,控制随意进食零食、饮料,避免夜宵。不论在家或在外就餐,都应根据个人的生理条件和身体活动量,力求做到饮食有节制、科学搭配,进行标准化、定量的营养配餐,合理计划每日餐次和能量分配来安排全天膳食。进餐宜细嚼慢咽,摄入同样食物,细嚼慢咽有利于减少总食量。另外,减缓进餐速度可以增加饱腹感,降低饥饿感。适当改变进餐顺序也是一种简单、易行、有效的减重方法。按照蔬菜-肉类-主食的顺序进餐,也有助于减少高能量食物的进食量。

多动少静,睡眠充足,作息规律

身体活动不足或缺乏和久坐的静态生活方式是肥胖发生的重要原因。身体活动通过增加能量消耗,调节机体脂肪、蛋白质和碳水化合物代谢,养成不易发胖的体质等途径达到减重效果。肥胖患者减重的运动原则是中低强度有氧运动为主,抗阻运动为辅。每周进行150~300分钟中等强度的有氧运动,每周5~7 天,至少隔天运动一次;抗阻运动每周2~3天,隔天一次,每次10~20分钟。每周通过运动消耗能量2000kcal或以上。减重过程是重塑良好生活方式的过程。首先要培养兴趣,把运动变为习惯。应当认识到运动是一个减重、改善健康的机会,而不是浪费时间。通过增加日常身体活动、有计划安排运动,循序渐进,逐渐增加运动量,达到每周的建议量。运动减重贵在坚持,应选择和培养自己喜欢的运动方式,持之以恒,把天天运动融入日常生活。尽可能减少静坐和被动视屏时间,每天静坐和被动视屏时间要控制在2~4小时以内。对于长期静坐或伏案工作者,每小时要起来活动3~5分钟。

经常熬夜、睡眠不足、作息无规律可引起内分泌紊乱,脂肪代谢异常,增加肥胖风险,导致“过劳肥”。肥胖患者应按昼夜生物节律,保证每日7小时左右的睡眠时间,建议在夜里11点之前上床睡觉。

食养有道,合理选择食药物质

遵循“药食同源”理论,结合中医辨证分型论治,胃热火郁证采用具有清胃热、消导滞作用的食药物质,如铁皮石斛、麦芽等;痰湿内盛证采用化痰消滞作用的食药物质,如薏苡仁、橘皮、砂仁等;气郁血瘀证采用理气化瘀作用的食药物质,如橘皮、山楂、当归等;脾虚不运证采用健脾益气作用的食药物质,如茯苓、山药、莲子等;脾肾阳虚证采用温阳补虚作用的食药物质,如小茴香、山药、肉桂等。

安全减重,达到并保持健康体重

科学减重需遵照循序渐进的原则,使大脑思维、体脂肪、肌肉和各个器官适应新能量状态,逐步达到新平衡。减重速度并非越快越好,过快的减重速度易对机体器官组织造成损伤,甚至危及生命。短期内快速减重,体重的降低主要是由于机体水分的丢失而非脂肪组织的减少,一旦恢复正常饮食,身体为了维持正常运作,将重新补充水分,体重会快速反弹。孕妇、哺乳期妇女、老年人及患有慢性代谢性疾病的人群,应在医生或营养指导人员等专业人员的指导下科学减重,避免不合理的减重对健康造成损害。

较为理想的减重目标应该是6个月内减少当前体重的5%~10%,合理的减重速度为每月减2~4kg。减重速度因人而异,一般分为3种情况:第一种是体重平稳下降,每周减0.5~1kg;第二种是减重初期的1~2个月体重无明显变化,之后体重才开始下降,而且下降速度较快;第三种是体重最初下降较快,可达每周下降1~2kg,随后体重停止下降,进入为期数周甚至数月的平台期,突破平台期后体重继续下降。

为避免减重速度过快对机体造成损害,同时也增强减重者的信心,建议在减重初始时设立体重每周减轻约0.5kg的目标,但随着机体非脂肪组织的减少,机体对能量变化的反应减弱,需要增加能量消耗或进一步限制能量摄入来继续减轻体重。

在减重过程中应注意自我监测,不仅包括对体重变化的监测,还应包含食物摄入量以及身体活动情况的监测。自我监测可以提高减重者对减重行为的自我意识,从而有助于减重计划的维持和成功。同时,减重的过程中不仅要关注体重的变化,更要关注体脂率和肌肉量的变化,减少肌肉的流失,维持机体的肌肉量和基础代谢率。减重者应清楚地了解减重的过程和机体正常的生理变化,循序渐进,逐步减至正常体重。

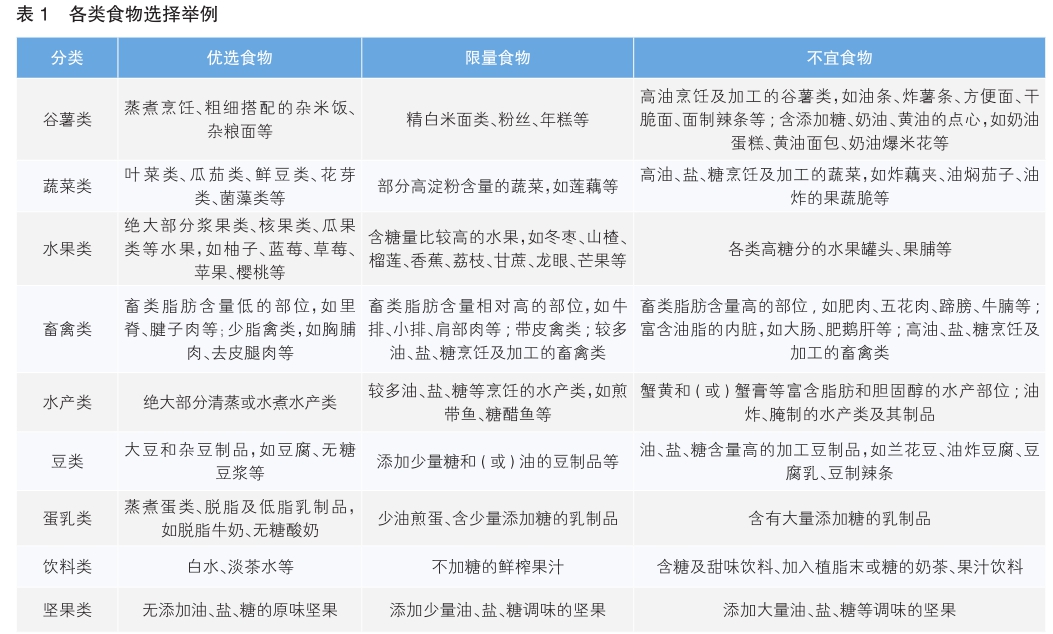

成人肥胖患者食物选择

科学合理选择食物,对于成功减重来说至关重要。减重过程中在控制总能量摄入的基础上,应注意食物选择的多样化与合理化,保证平衡膳食。我们可以选择以下几类食物(详见表1)。

谷薯类 谷薯类对于机体健康至关重要,建议每日总摄入量在150~300g。全谷物是碳水化合物、膳食纤维和B族维生素的重要来源,增加全谷物摄入有助于维持正常体重,延缓体重增长,还可降低全因死亡以及患2 型糖尿病、心血管疾病、结直肠癌的风险。全谷类和杂豆可以提供更多的B族维生素、矿物质、膳食纤维等营养成分,对控制肥胖具有重要作用。建议肥胖患者每日摄入全谷物和杂豆50~150g,如营养素密度较高的黑米、玉米等。在主食的选择上要粗细搭配,避免长期单纯摄入粗粮或细粮。薯类含有丰富的淀粉、膳食纤维,也含有维生素和矿物质,建议肥胖患者每天摄入薯类50~100g。

蔬菜和水果类 减重人群应增加每日新鲜蔬菜摄入量,要保证300~500g(生重)甚至更多,其中深色蔬菜的摄入量应占1/2以上。深色蔬菜指深绿色、橘红色和紫红色蔬菜等,具有营养优势,尤其是富含的β-胡萝卜素,是膳食维生素A的主要来源。深绿色蔬菜有菠菜、油菜等;橘红色蔬菜有胡萝卜、西红柿;紫红色蔬菜有紫甘蓝、红苋菜等。蔬菜的种类有上千种,含有的营养素和植物化学物种类也各不相同,因此挑选和购买蔬菜时要多变换,每日至少达到3~5种。建议每日食用水果宜在200g左右,同时减少高糖分水果的食用,如榴莲、香蕉、荔枝、鲜枣等,且不宜饮用果汁。

肉类、水产品和蛋类 减重期间适宜选择高蛋白、低脂肪的肉类和水产品。作为优质蛋白质来源的鱼虾蟹贝等水产品的脂肪含量较低,且含有较多的不饱和脂肪酸,建议每周至少食用2次或者一周总量吃够280~525g,相当于每日摄入量为40~75g。以猪牛羊鸡为代表的畜禽肉,建议每周不要超过500g,大概每日不超过70g。猪牛羊肉要选择纯瘦肉。建议不要完全不吃红肉,避免发生贫血。蛋类摄入量要保证每周280~350g(≤7 个鸡蛋)。

奶豆类 推荐减重期间每日喝低脂或脱脂牛奶300~500mL。有乳糖不耐受的减重者可以选择无添加糖的低脂酸奶或无乳糖产品。如饮奶不足,注意增加优质蛋白质和钙的摄入。减重期间适宜选择豆腐、不加糖的豆浆和豆腐脑等豆制品,每日摄入大豆15~25g,避免选择油炸类以及含盐较高的豆制品。

坚果类 坚果属于高能量食物,但含有较高水平的不饱和脂肪酸、维生素E等营养素,故适量摄入有益健康,但其能量应该计入一日三餐的总能量之中。推荐每周平均 50~70g(平均每日10g),首选原味坚果。如果摄入过多,应减少一日三餐中其他食物摄入量。

此外,减重人群还要警惕食物中那些“看不见”的脂肪。很多人认为烹调用油是膳食脂肪的唯一来源,其实日常食用的很多食物中都含有脂肪,却常常容易被忽视。肉类、动物内脏、坚果中均含有较多“看不见”的脂肪。这些“看不见”的脂肪容易导致膳食脂肪摄入过量,进而造成肥胖。

总之,减重期间应注意选择适宜的食物,控制不利于减重且有损健康的食物摄入,最终实现既维护身体健康,又能将体重减至理想水平的目标。

(来源:国家卫生健康委员会网站)

小贴士

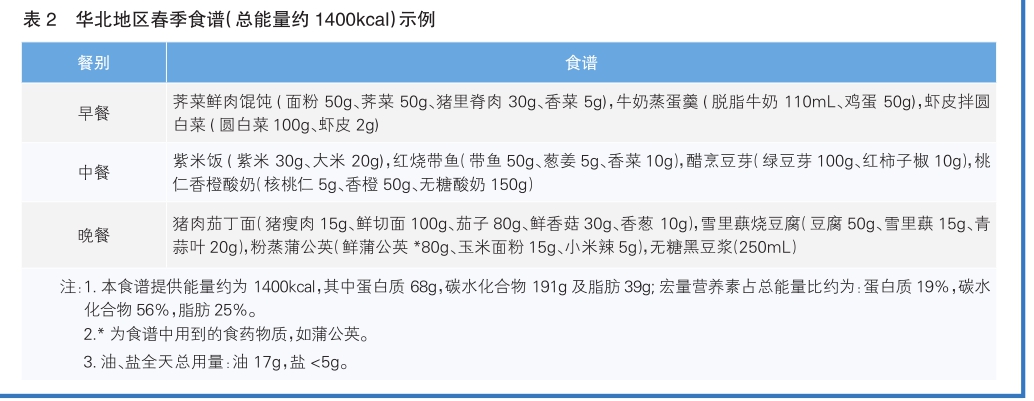

华北地区食谱展示

华北地区多数地方喜面食及畜禽肉,蔬菜和水产类摄入不多,厚重咸口菜品居多。华北地区春季食谱(总能量约1400kcal,详见表2)遵循肥胖患者食养原则,合理搭配华北地区特色食材,尊重本地区传统饮食文化,保留特色饮食,增加了蔬菜及水产品的摄入,按照四季分明的特点强调了应季食物的选择,并控制油、盐、糖使用量。

本示例食谱仅作为举例说明和参考,具体到每个个体可根据身高、体重及身体活动水平计算并调整,患者可寻求医生或营养指导人员等专业人员进行指导。