□ 丁怡欣

事件概述

2024年12月30日,国家组织药品联合采购办公室公布了第十批国家组织药品集中带量采购(以下简称第十批国采)中选结果。此前,第十批国采在上海开标,产生拟中选结果,多个药品降价幅度在80%以上,被媒体称为史上最“卷”集采,引发公众热议。舆论关注第十批国采规则变化,担忧低价会影响药品治疗效果、用药安全,以及药品的稳定供应,呼吁监管部门加强质量安全监管。

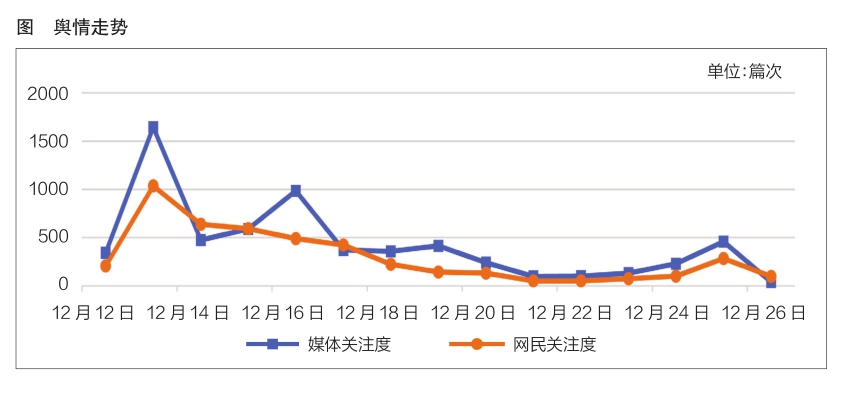

舆情走势及关键节点

以2024年12月12日—12月26日为监测时间段,如图所示,舆情走势呈“山峰式”。第十批国采开标并产生拟中选结果次日,舆情达到最高峰,媒体关注度高于网民关注度。

被称为史上最“卷”集采

12月12日,第十批国采正式开标,62种药品采购成功,234家企业的385个产品获得拟中选资格,涉及高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病等领域。本次集采涉及的企业和品种数量均创历史新高,药品均为已过专利期、有多家企业生产、竞争充分的药品。

媒体观点主要集中在以下三个方面。

一是关注拟中选结果,认为此次集采竞争激烈。如人民日报健康客户端发表《超50个药品集采价格降幅超90%,仿制药企如何谋新路?》一文称,业内将此次集采称为“最卷集采”。“卷”的激烈程度从品种涉及的生产企业数量和拟中选的价格可见一斑。有9个品种涉及20家及以上企业竞争,拟中选的385个药品中,超50个药品拟中选价格降幅超过90%。

二是关注此次集采规则变化。如微信公众号“健识局”发表《第十批国采规则大变:地方集采或将削弱、增加复活机制》一文称,过去几轮集采的规则一直在调整,从报量原则到备选机制等,每一次都是应对集采中出现的新问题而做的必要修正。这一次除了规避围标串标外,医保部门还考虑到了续约问题,开放一年一签的新规,尽可能给企业更大的利润空间。

微信公众号“红星新闻”发表《集采价格战后,一片药降到几分钱正常吗?》一文称,此次集采规则的最大变化是增加了复活机制:未中选但获得入围资格的企业品种,若接受第一轮的最高拟中选价格(如第一轮只有1家拟中选,价格则为此拟中选单位可比价的1.8倍),可获得拟中选资格。这样说来,只要入围企业愿意接受这个价格就可中标,但据多家媒体现场报道,许多企业放弃了接受。

百家号“第一财经”发表《第十批集采今日开标,集采“新十条”将带来哪些变化?》一文称,在第十批集采开标的前两天,国家医保局和国家卫生健康委两部门联合发布了《关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知》(以下简称集采“新十条”)。专家指出,集采“新十条”主要解决现行带量采购中存在的报量不准,用量不足,集采非中选药品挂网价格管理不规范、激励机制不够等问题,尤其是“对价格高于相关政策规定最高挂网价的非中选药品和耗材,采取暂停采购、撤网等措施”这一规定,将进一步压缩不降价的集采非中选药品的市场空间。

三是关注原研药中选情况。如百家号“新快报”发表《第十批药品国采“开箱”国产药“杀疯”原研药“佛系”》一文称,大部分外资原研药在此次集采中遭遇重创。比如,优时比、大冢制药、默沙东、勃林格殷格翰等企业的原研产品报价偏高;辉瑞和拜耳手握4款原研药入场,却连价格申请环节都未参加。

微信公众号“中国药店”发表《第十批国采原研药彻底躺平》一文称,相比于国内药企的积极应标,原研药厂家一直以来都以“陪跑”的形式参与。目前已落地执行的化药集采纳入品种数为374个,外资企业累计中标50余个品种,其中有32个为原研药,占比不足一成。这次拟中选名单中,无一原研药企中选。外企拒绝降价的态度,虽然基本意味着放弃了国内院内市场,但也退出了“血腥”的价格战。

大幅降价引发药品质量担忧

有舆论关注到阿司匹林拟中选价格低至0.034元/片,认为药品价格过低可能影响药品质量和疗效,呼吁有关部门加强药品质量监管。微信公众号“氨基观察”发表《阿司匹林在美国,真的只卖3美分》一文称,市场的担忧可以理解,但大部分情绪可能是多余的。首先,阿司匹林是一个上市时间久远、技术稳定、临床应用成熟的产品。其次,由于合成工艺简单、原料便宜,阿司匹林的成本本身就不高。在欧美,阿司匹林口服缓释片的售价也是以“分”为单位。回到国内来说,无论原料药还是成药均无须进口,人员各项成本也低于海外,成本理应更低。

第一财经网发表《第十批集采降价凶猛!质量如何保障?》一文称,集采提高了企业资质要求,中选药品须通过质量和疗效一致性评价,保证了药品的基本质量。但需要引起注意的是,可能有少数企业为了降成本,在原料、工艺等环节降低标准,影响药品质量。

上观新闻客户端发表《集采产品质量到底怎么样?我们找患者、医生和企业聊了聊》一文称,集中带量采购中选产品的降价空间,主要源于企业营销成本节约。国家医保局通过设定质量入围门槛、建立质量监管协同机制、开展临床疗效与安全性的真实世界研究等三方面措施来确保中选产品降价不降质量。同时,监管部门会持续进行生产、流通和使用全链条质量监管,对国家组织药品集采中选企业开展全覆盖检查,对中选药品实施全覆盖抽检,同时持续做好药品不良反应监测。

面对低价争议,部分中标药企进行了回应。微信公众号“丁香园”发表《吵上热搜!集采阿司匹林3分钱一片,中选厂家最新回应》一文称,根据公示结果,浙江京新药业的阿司匹林肠溶片每片仅需0.034元。该公司副总裁王军民表示,公司的阿司匹林属于大批量生产模式,单片成本可控。加之60片的大包装,可以有效控制整体成本。

“倒逼”医药行业良性发展

舆论认为本次集采意义深远,主要包括以下三个方面。

一是认为此次集采新规则有利于药品集采回归理性竞争。中国新闻网发表《第十批药品集采开标,多种药品大幅降价》一文称,本次第十批国采的激烈竞争与过去几年B证企业的不断涌现较为相关。政策对于B证管理的趋严,以及当下惨烈的价格竞争,预计快速出现的B证企业也将快速出清,使得集采回归理性竞争,企业赚取合理利润。

二是认为在集采政策带动下,仿制药将成为平衡优质疗效与高昂成本的最优解。21经济网发表《医药集采六年再进化 确保中选药品尽快进院》一文称,集采政策为本土品牌落地及市场扩张提供强有力的突破口。带量采购的特性为中标企业药品渠道放量提供保障,稳定现金流成为企业经营风险降低的关键,在药品充分供给情形下,患者群体用药渗透率有望稳步提升。在集采政策带动下,仿制药也将成为平衡优质疗效与高昂成本的最优解。

三是认为国家集采有利于促使行业转型,推动药企创新。如每日经济新闻客户端发表《第十批国家集采开标》一文称,此次集采纳入的62种药品涵盖多种治疗领域,进一步加速了相关市场的洗牌。同时,集采的价格压缩或将削弱部分公司的短期盈利,但也能促使行业加速转型,推动研发创新和效率提升。

第一财经网发表《专家谈第十批药品集采:药企报价更趋“理性”了》一文称,随着市场格局的不断演进,高毛利时代不再,利润变少,药企对于成本管控会更敏感。集采其实是在“倒逼”药企进行精细化管理水平的提升。