近日,中国健康传媒集团舆情监测中心发布2023年度药品舆情传播数据分析报告,对该年度药械化领域舆情数据传播情况进行汇总分析

报告显示,2023年药械化舆情信息总量较2022年大幅下降,但仍远高于新冠疫情发生前的2019年。药品方面,化学药相关事件占比仍保持高位,生物制品相关事件占比有所上升;医疗器械方面,第二类、第三类医疗器械相关事件占比相当,均超四成;化妆品方面,基础护肤品、彩妆、牙膏相关话题最受关注

4000.6万条

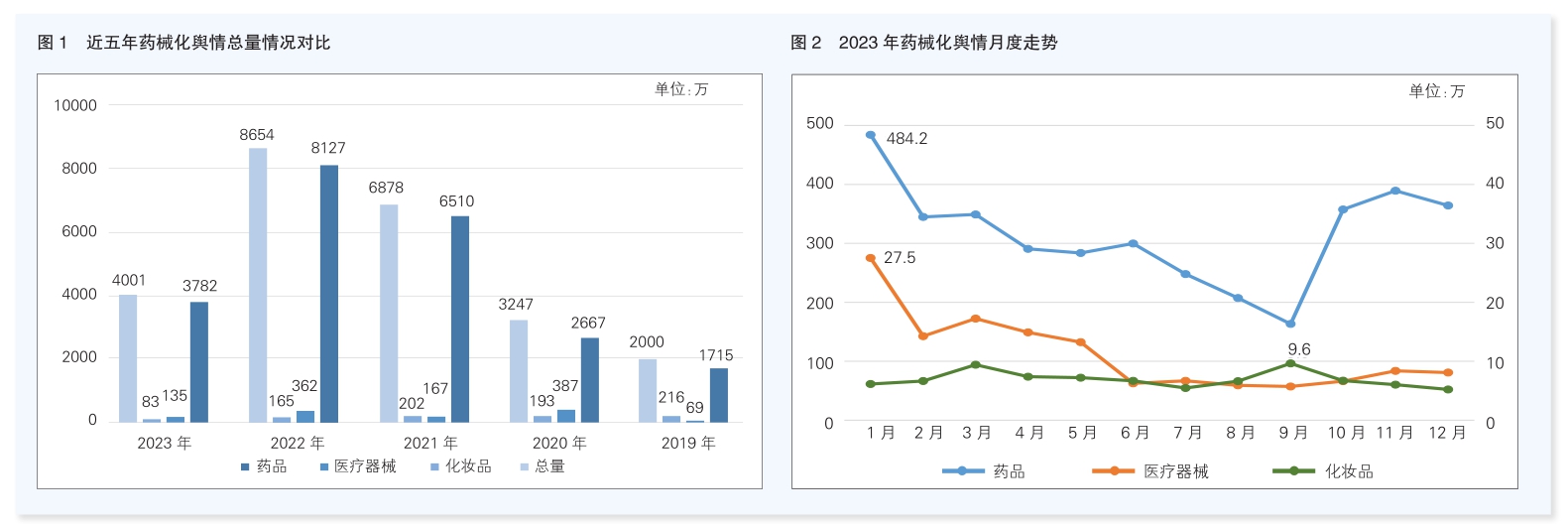

2023年,药械化舆情信息总量为4000.6万条,较2022年大幅下降53.8%。2020—2022年,受新冠疫情影响,药械化信息传播量呈上升趋势,且增幅较大。2023年,随着新冠疫情防控转段,药械化相关信息传播量明显回落,但信息总量仍超过疫情前2019年信息总量的1倍

□ 王祺

舆情数据分析

舆情总量明显下降

中国健康传媒集团舆情监测系统监测发现,2023年,药械化舆情信息总量达到4000万余条,较2022年下降53.8%(如图1所示)。2020—2022年,受新冠疫情影响,药械化信息传播量呈上升趋势。2023年,随着新冠疫情防控转段,信息传播量大幅回落,但信息总量仍超过疫情前2019年信息总量的1倍。

从细分领域看,近五年药械化舆情信息中,药品相关信息量占比均超过80%。而近三年,药品相关信息总量更是超过九成。2023年,医疗器械相关信息量占比有小幅下降,化妆品相关信息量占比与2022年基本持平。

舆情月度走势震荡回落

从药械化舆情月度走势分析来看,2023年整体走势受药品舆情影响较大(如图2所示)。

药品方面,相关舆情起伏较为明显,全年有6个月单月信息量超过300万条。1月份,受治疗新冠病毒感染相关药物获批、供应等话题持续影响,舆情达到全年最高峰,随后舆情传播量持续走低。10—12月,受肺炎支原体感染、流感等影响,相关药品话题受到热议,药品舆情热度迅速攀升。

医疗器械方面,受疫情防控医疗器械相关信息影响,2023年1月舆情传播量达到全年最高峰,随后持续走低。

化妆品方面,舆情较为平稳。3月份,央视3·15晚会对化妆品使用乱象进行报道,受此影响舆情出现波动。8月份,日本启动核污水排放,日本产化妆品安全问题备受争议。受相关信息持续影响,9月份化妆品舆情传播量达到全年最高峰。

网民参与度持续保持高位

从传播渠道来看,微博平台是信息传播的主渠道,在药品、医疗器械、化妆品领域占比均在60%以上。其次是新闻网站和微信平台。这在一定程度上反映出网民对相关话题的参与度高于媒体参与度。

传播内容分析

通过对中国健康传媒集团舆情监测中心《舆情周刊》“两品一械”排行榜收录的400余个热点事件进行分析总结,可以发现2023年药械化热点事件在发生地域、影响范围、类型等方面具有以下特征。

热点事件呈现新特点

2023年药械化热点事件散发,涉及药品供应、药品网售、医疗器械集采、化妆品安全等多个方面。一直以来备受关注的强生爽身粉“致癌”事件再次引发热议。此外,产业与相关市场动态也吸引了众多目光,涉及中药饮片、家用射频美容仪、企业业绩及垄断行为等。此外,与明星相关的直播带货等新业态事件也较受关注。

一是热点事件多分布于东南沿海地区。从地域分布来看,2023年药械化舆情事件地域分布排名前五的省(市)为北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省。近三年,北京市、上海市、广东省均跻身前五。可见东南沿海以及医药工业较为发达的地区舆情热度较高。

二是境内事件占比有所下降。2023年,境内药械化相关热点事件较2022年大幅减少,占比明显下降。与此同时,境外事件占比上升,其中,诺和诺德司美格鲁肽产能不足、日本启动核污水排放致日本产化妆品陷入安全性争议等事件,其影响由境外传导至境内,引发较大关注。

从事件影响范围来看,2023年境内热点事件中,全国性事件占比超过六成,其次为影响局部地区的事件,占比超过三成。境外舆情事件中,影响个别国家或地区的事件占比最高,接近五成,其次为全球性事件占比超过三成。

此外,个别性事件及行业性事件占比较2022年有小幅降低,个别扩大至行业性事件占比明显升高。其中,司美格鲁肽火热致多企业布局GLP-1类药物、青少年滥用右美沙芬等事件受到较多关注。

进一步完善顶层设计的法规文件备受关注

首先,在热度排名前十的法规文件中,最受关注的是《中医药振兴发展重大工程实施方案》(以下简称《方案》)。《方案》加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度,着力推动中医药振兴发展。国家药监局出台的《中药注册管理专门规定》也广受关注,舆论围绕具有中药特点的审评审批与注册管理体系、中药新药研发、中药的传承和创新等方面展开讨论。

其次,市场监管总局、国家药监局相继出台的《牙膏监督管理办法》《牙膏备案资料管理规定》,结合牙膏行业发展和监管实际进行了制度设计,牙膏相关法规体系初步建立并完善,对牙膏产业影响深远。

此外,药品经营使用、医疗器械经营、化妆品网售等经营环节的监管趋严;药品说明书适老化改革、人乳头瘤病毒疫苗临床试验要求简化等,积极回应了社会关切;射频美容仪、药品上市许可持有人委托生产等方面的要求进一步明确和完善。

生物制品相关事件受到关注

一是生物制品热点事件数量占比有所上升。从热点事件涉及的药品品类来看,2023年化学药品相关事件占比保持高位,相较2022年略有下降,主要涉及流感等流行病药物的供应及价格、抖音等线上平台直播售药、监管部门监管动态等内容。其次为生物制品相关事件,较2022年有所上升,占比超过四成,主要是GLP-1类药物相关信息等。最后为中药相关事件,占比略有下降,主要涉及中药材涨价、集采及相关政策类信息。

二是舆情关注的主要问题集中在“违法违规生产经营”方面。“违法违规生产经营”(主要为生产销售假药、劣药,无处方或违规开具处方售药等问题,涉及减肥药、流行病相关药物等)“供应紧缺”“药品滥用”“产品不合格”“假冒伪劣”相关的热点事件数量位列前五,占比分别为43.9%、10.6%、10.6%、9.2%、8.0%。与2022年相比,“违法违规生产经营”热点事件数量保持高位,如“浙江诸暨破获‘AB轻盈素’假药案”“甘肃景泰县破获特大跨省生产、销售假药案”等;多地线下药店及电商平台被曝违规开具处方或无处方销售司美格鲁肽、右美沙芬等处方药等。“供应紧缺”“药品滥用”相关事件占比明显上升,分别排名第二、三位。此外,“产品不合格”“假冒伪劣”“疑似不良反应”等事件占比持续降低。

第二类医疗器械热点事件占比最高,达47%

一是第二类、第三类医疗器械相关事件占比均近五成。2023年医疗器械热点事件中,第二类医疗器械占比最高,达到47%,主要涉及医用防护口罩、血氧仪、医用防护服、家用呼吸机、制氧机、骨导式助听器、牙齿矫正器等,主要涉及的问题为“疑似不良事件”“不合格产品”以及“违规宣传”。第三类医疗器械次之,占比为45.4%,主要为新冠病毒抗原检测试剂、种植牙、医美针剂、体外除颤监护仪、一次性使用静脉输液针、彩色软性亲水接触镜、可吸收缝合线等,主要问题涉及“产品不合格”“假冒伪劣”等。第一类医疗器械占比7.6%,主要涉及一次性使用灭菌橡胶外科手套等,主要问题为“违法违规生产经营”。

二是涉及“违法违规生产经营”的热点事件增量明显。2023年医疗器械热点事件涉及的问题主要集中在“违法违规生产经营”,占比39.6%,较2022年提高29.6个百分点。热点事件如“央视曝光牙齿矫正器行业存在商家资质不全、无产品关键信息等乱象”“广西柳州视明眼镜未经许可经营第三类医疗器械被罚155万元”等。其次是“违规宣传”事件,占比为18.8%,多涉及家用射频美容仪、网售医疗器械等。热点事件如“Ul ike、AMIRO觅光等品牌家用射频美容仪涉嫌虚假宣传”“快手平台直播间把‘械字号’冷敷凝胶产品当治疗药物宣传、销售”“‘唐丽康’半导体激光治疗仪宣称‘逆转糖尿病’”等。

此外,与2021年和2022年相比,“疑似不良事件”相关热点事件占比明显升高,达16.8%,涉及哺光仪、医美相关产品等。“产品不合格”“假冒伪劣”相关热点事件占比均接近10%。

违法违规生产经营化妆品热点事件占比明显上升

一是基础护肤品相关热点事件占比最高,彩妆、牙膏等事件也较受关注。从热点事件涉及的化妆品品类来看,2023年基础护肤品(包括水、乳、霜、液等)占比大幅降低,但仍位居首位。彩妆、牙膏的热点舆情事件数量位居第二、三位,占比均超过10%。如“李佳琦带货花西子眉笔被质疑价格过高引发质量安全争议”“片仔癀旗下牙膏被检出菌落总数超标 半月内国家药监局两次点名通报”等。此外,化妆品原料、婴儿护肤品等话题逐渐受到关注。

二是涉及“违法违规生产经营”的热点事件占比上升。从化妆品热点事件涉及的问题来看,2023年,“违法违规生产经营”相关热点事件占比明显上升,接近四分之一。主要涉及“私人定制”化妆品、“复刻”“假冒”知名品牌化妆品等。同时,“非法添加”“质量不合格”“疑似不良反应”等问题占比有所上升。如“陕西一孕妇疑因使用汞超标化妆品致流产”等。此外,“违规宣传”相关热点事件占比大幅下降。