图①:位于上海浦东张江的和黄医药创新药生产基地全景。 和黄医药供图

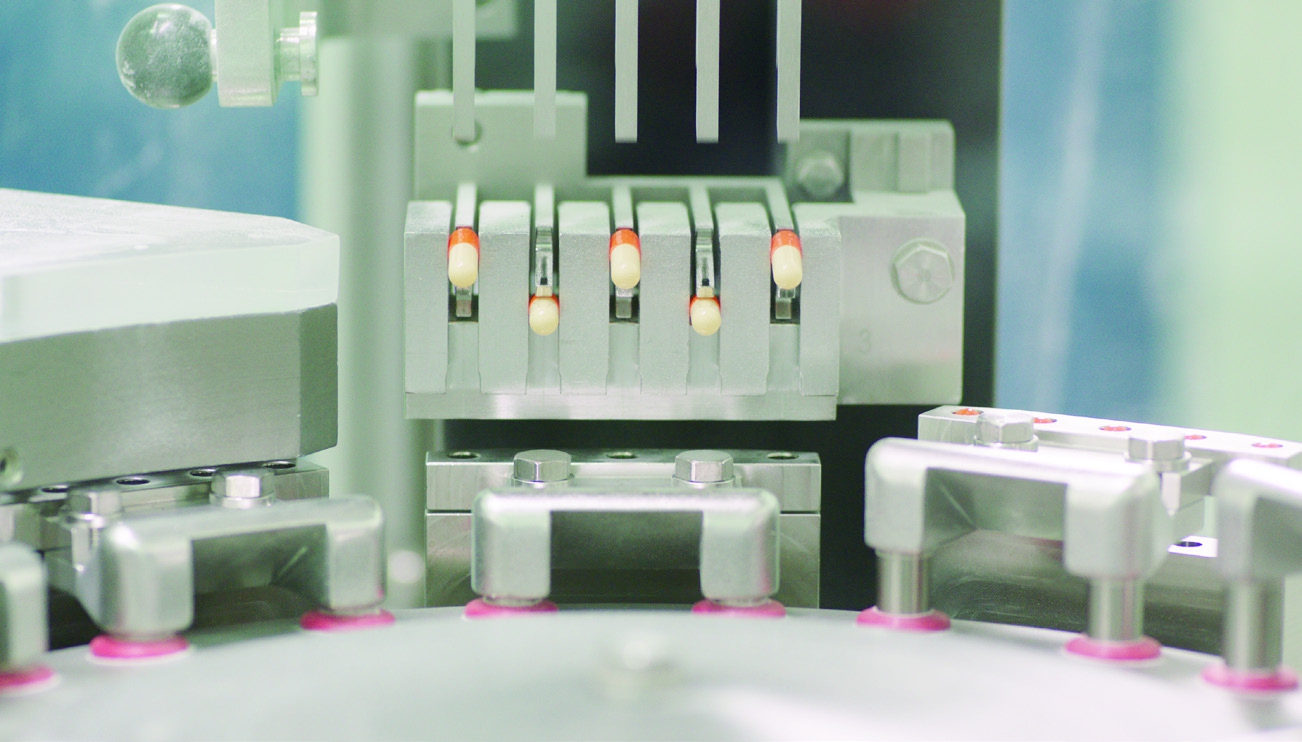

图②:呋喹替尼生产流水线一角。 和黄医药供图

图③:和黄医药研究人员在实验室工作。 和黄医药供图

□ 本报记者 胡芳

当地时间2023年11月8日,由和黄医药自主研发的小分子创新药呋喹替尼在美国获批用于治疗成人转移性结直肠癌;两天后,呋喹替尼在美国开出首张处方。据悉,呋喹替尼在美国定价为2.53万美元/盒,折合人民币约18万元/盒,是国内价格的24倍。

这一消息,极大提振了中国创新药出海的信心。

和黄医药,又一次站在聚光灯下。

对于和黄医药,业内评论不一。因系出名门且较早专注于药物研发,有人将其归为“老钱”一族;又因其2018年才上市首个药品,有人认为它是研发新贵。不管外界声音多么嘈杂,和黄医药从未在意,始终致力布局自己的医药创新全球版图。

和黄医药执行董事、首席执行官兼首席科学官苏慰国坦言,作为一家以满足全球医疗需求为导向的创新型生物医药企业,和黄医药的目标是立足中国,面向全球,根据在研产品的国际开发潜力及其在中国的研究数据,推动更多产品进入国际市场。

迎难而上 坚持原创新药研发

2002年9月,和黄医药落户上海张江。虽然成立之初就定下了面向全球市场的药物研发方向,和黄医药最开始的探索其实是创新植物药的开发,即从植物中提取有效成分,开发一些有临床价值、能够国际化的药物。经过一段时间摸索,也有一两个产品进入国际临床研究阶段,但最终偃旗息鼓。

2005年,在辉瑞从事药物研发达15年之久的苏慰国加入和黄医药。他带来了国际新药研发的理念,在全球广发英雄帖,在上海组建本土研发团队,并重新梳理研发管线,确定了小分子药物的研发目标。

众所周知,药物研发领域有所谓的“双十定律”,即一款新药从研发到上市需要花费10年时间、耗资10亿美元。当时,国内基础研究薄弱,加上原始创新周期长、投入高、风险大,绝大部分企业做的都是仿制药开发,真正意义上的“新”药研发可谓凤毛麟角。不仅如此,相关产业政策和监管政策也尚未完善。以临床试验申请为例,当时我国采用的是行政许可制,审批耗时较长。另有数据显示,我国药品临床试验平均启动时间也较长。做原创新药,意味着将有很多未知的风险和挑战。

尽管难,但不能不做。

苏慰国毫不讳言,和黄医药坚持在中国做原创新药,首先要解决的是中国患者“用不上”“用不好”“用不起”原创新药的问题。

在他看来,所谓“用不上”,是因为当时国内用的原创新药基本来自跨国药企,这些新药在中国获批时间要比美国晚5~7年,国内患者用药不及时;所谓“用不好”,是指这些新药均在国外研发,在中国临床研究做得比较少,对中国人群的疗效以及安全性评估并不充分;所谓“用不起”,是指这些新药在中国价格偏高,可及性比较低。

“中国有这么大规模的人群,经济也在飞速发展,但仍有很多临床需求得不到满足。我和当初一起回国的朋友都认为,我们可以做点事,改善原创新药在中国的可及性。”苏慰国说。

科学家的情怀和企业研发的初衷在这里得到完美的融合。于是,一些满足临床需求的原创新药就此起步:2006年,索凡替尼、呋喹替尼先后立项;2010年,赛沃替尼立项……

时至今日,业界还流传着苏慰国在张江一家咖啡馆里的餐巾纸上顺手画下呋喹替尼分子式的故事。但世人皆知,这样“偶得”的背后是研发者无数日夜的焦灼和思考。

与此同时,我国医药创新生态也发生着翻天覆地的变化。2008年,我国全面吹响了医药创新的集结号,“重大新药创制专项”正式启动;2015年8月,《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》发布,药械审评审批制度改革全面启动;2017年6月,我国国家药监部门正式加入国际人用药品注册技术协调会(ICH),加速了我国药品注册技术要求与国际的统一。此外,法规制度的完善、地方政府的支持、医保政策的调整以及资本市场的活跃等,均为我国新药研发按下“快进键”。

和黄医药是见证者、参与者,也是受益者。10余年的坚持,也令其渐入研发收获期。

2016年,呋喹替尼成为药品上市许可持有人制度下上海首个进入试点的创新药品种。“上市时间至少提前了3年”。

2018年,呋喹替尼通过优先审评审批程序获准上市,用于治疗转移性结直肠癌。国家药监局网站发布的信息显示,这是一款“境内外均未上市的创新药”。据悉,这也是首个从药物发现到临床开发再到上市均在中国本土自主完成的创新药。此时,距离最初立项已有12年时间。

2020年,索凡替尼获批上市。这同样是一款我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药,用于治疗非胰腺来源的神经内分泌瘤。2021年6月,该产品的胰腺神经内分泌瘤适应证获批。

2021年,赛沃替尼通过优先审评审批程序附条件获批上市。作为和黄医药第三个拥有自主知识产权的创新产品,该药用于含铂化疗后疾病进展或不耐受标准含铂化疗的、具有间质-上皮转化因子(MET)外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。

除了三个“替尼”外,2022年,索乐匹尼布(SKY靶点抑制剂)在国内被纳入突破性治疗药物品种。最新的消息是,就在前不久,索乐匹尼布用于治疗成人原发免疫性血小板减少症患者的新药上市申请已被国家药监部门受理并予以优先审评。

值得一提的是,三个“替尼”在获批上市后不久,均顺利进入国家医保目录,实现了让中国患者“用得上”“用得好”“用得起”原创新药的目标。数据显示,截至2022年底,和黄医药用于新药研发的投入超过14亿美元。

破局出海 满足全球医疗需求

立足中国,但并不止步于中国。“以满足全球医疗需求为导向”就决定了只要是临床价值高的产品,和黄医药都将进行全球同步开发,以惠及全球患者。

2023年11月,已经叠加了多个“首个”的呋喹替尼成为和黄医药“首个”在美国获批上市的原创新药。苏慰国表示:“对和黄医药来说,这是一个具有历史意义的时刻。”因为呋喹替尼在美上市,开启了和黄医药国际化进程。

产品“出海”,是中国医药行业的夙愿。20年前,当我国原料药占据全球优势位置后,不少制剂企业就孜孜以求将制剂销往欧美日等主流市场;20年后,随着国内药物创新能力持续提高,想要“出海”的已升级为原创新药。

业内人士指出,“出海”是我国绝大多数创新型药企的必选之路。因为“出海”不仅能证明其药品创新含量,还能证明企业实力。同时,“出海”还将给予创新药物更高的市场回报,用以支持企业创新,与研发形成良性循环。

美国是全球最大的药品消费市场,占据全球创新药物55%的市场份额。因其门槛高,也被视为创新药最难进的医药市场。

但无限风光,就在险峰。和黄医药首先要叩开的就是美国市场的大门。

2022年,和黄医药开始向美国食品药品管理局(FDA)滚动提交呋喹替尼的新药上市申请(NDA);2023年5月,呋喹替尼在美国的上市申请获得受理,并获批给予优先审评程序;当地时间2023年11月8日呋喹替尼在美获批,较原定的处方药用户付费法案(PDUFA)目标审评日期2023年11月30日提早了20多天。

一切都很顺利。据介绍,呋喹替尼之所以能在美成功获批,主要是基于两项大型Ⅲ期临床试验的数据,即在美国、欧洲、日本以及澳大利亚开展的国际多中心临床试验(MRCT)FRESCO-2研究和在中国开展的FRESCO研究。上述两项研究探索了呋喹替尼联合最佳支持治疗对比安慰剂联合最佳支持治疗用于治疗经治转移性结直肠癌患者。结果显示,FRESCO及FRESCO2研究均达到了主要终点及关键次要终点,并在总共734名接受呋喹替尼治疗的患者中展现出了一致的获益。各项研究的安全性特征亦保持一致。

“和黄医药一直坚持‘中国原创,全球同步’的理念,即从药物开发之初,就按照国际最高标准推进,使其具备全球注册的潜力。用国际多中心临床试验来支持注册,是公司最基本的策略。”苏慰国表示。

据悉,和黄医药在呋喹替尼FRESCO-2研究开展前就与美国FDA进行了深入沟通,在临床试验设计时就提早布局,将来自世界各地符合条件的受试者纳入其中,探索呋喹替尼在中国以外人群中的用药剂量,验证呋喹替尼在不同人种间的安全性与有效性。

索凡替尼是和黄医药最早布局也曾经最接近“出海”的产品。但由于索凡替尼针对的是临床少见的神经内分泌瘤,症状复杂多样,且和黄医药提交的两项Ⅲ期临床研究数据均不包含美国人群,导致其上市申请被退回。据了解,虽然在早期的沟通中FDA认可用中国数据提交新药上市申请,但最终在审批过程中还是提出希望能补充基于美国人群的国际多中心临床试验(MRCT)数据。

两个案例不同的结果,令和黄医药对于“出海”有了更深的认识:创新药要想“出海”,就必须深刻理解当地的法规要求,适应对方的游戏规则。

苏慰国表示,这对经历了跟跑、并跑,已经有产品实现领跑的中国创新型企业非常重要。如美国FDA在审批新药时比较关注数据能否支持药物的临床疗效和安全性,但与此同时,其对相关人群的评估以及剂量优化的关注度在提高。这就需要企业在药物研发早期,“把一些该做的事情都做了”。

呋喹替尼的成功,也与其出海方式的选择有关。在业内,创新药“出海”有两条路,一条是自己“造船”,凭借一己之力,在当地完成药品注册并建立起商业化团队;一条是借别人的“船”,与在当地有良好商业渠道的公司合作。前者收益高,但时间长、成本高;后者时间短、省心省力,但收益需要跟对方分成。

由于希望呋喹替尼在美一上市就推向全球市场,和黄医药最终选择了“借船出海”。2023年1月,和黄医药与武田制药达成独家许可协议,呋喹替尼除中国以外的开发、商业化和生产由武田制药负责,和黄医药将获总金额高达11.3亿美元的付款,其中包括4亿美元首付款。

但苏慰国强调:“将来我们也会根据‘出海’产品特点和管线,选择不同的商业化路径。”

应变求实 筑牢稳健发展基石

美国上市不是呋喹替尼的终点。资料显示,呋喹替尼在欧洲的上市申请已于2023年6月获确认,在日本的上市申请已于2023年9月递交;全球其他国家和地区的上市申请也已在同步进行中。

和黄医药也不会只有呋喹替尼一个产品“出海”,更多产品的国际化工作仍在有条不紊地推进中,其中赛沃替尼3项全球研究及4项中国研究正在推进;已完成国内Ⅲ期临床试验的索乐匹尼布也蓄势待发。

海外市场的打开,令和黄医药有了更为广阔的发展空间。而这一切得益于和黄医药的务实。

2022年11月,和黄医药宣布了调整公司管线产品优先顺序的计划。根据相关计划,和黄医药将专注于其内部开发管线中最前沿的、最有可能推动近期价值的药物。具体而言,优先考虑已进入临床后期研究及已上市的创新药物;对于处于早期研究的候选药物,则会更严谨地评估其开发潜力,其中一些项目会考虑外部合作的机会,让公司能够将资源集中在更具价值的药物及项目上;寻求潜在的合作伙伴,实现药物在中国境外商业化,以加速为全球患者提供创新药物。

业内人士认为,这是资本市场遭遇寒冬,和黄医药量入为出所做的战略应对,旨在将好钢用在刀刃上,通过新增已上市创新药适应证、加快进入临床研究的产品注册上市,推动企业实现自给自足,进入“造血”时代。

在对管线产品优先顺序进行调整的同时,和黄医药对于“研发什么”却始终保持着自己的定力。

随着新技术的兴起,基因疗法、抗体偶联药物(ADC)等成为研发热点。苏慰国表示,和黄医药致力于打造高度差异化的创新药物组合和全球产品管线,要能更完整覆盖不同瘤种及免疫系统疾病,产品要在临床有更高联合用药价值。

“目前和黄医药的产品主要集中在消化系统和肺癌领域,后续会逐渐覆盖妇科、泌尿系统、血液肿瘤等领域。我们选择靶点不会简单依据其是否是‘小分子’‘大分子’来进行。如果产品能够形成协同效应,我们也不会局限于小分子。”苏慰国解释。

行稳方能致远。实践证明,和黄医药的“变”与“不变”发挥了积极作用。

2023年和黄医药中期业绩显示,有7款候选产品的超过15项临床研究正在进行中,包括:

2023年1月,赛沃替尼和泰瑞沙的联合疗法被美国FDA授予快速通道资格;

2023年4月,呋喹替尼和紫杉醇的联合疗法用于二线治疗胃癌的新药上市申请被国家药监局受理;

2023年7月,呋喹替尼和信迪利单抗用于治疗晚期子宫内膜癌的联合疗法被国家药监局纳入突破性治疗品种等。

此外,和黄医药正在开发另外6种处于早期临床试验阶段的抗肿瘤候选药物。

苏慰国表示,和黄医药已为更多产品成功上市和生命周期扩展做好准备。

至于呋喹替尼在美国获批上市,根据和黄医药与武田制药协议条款,则直接触发3500万美元的里程碑付款。

和黄医药早前公布了到2025年实现盈利及可持续发展的目标,有望成为顺利完成从Biotech到Biopharma转型的本土创新药企之一。和黄医药药物创新全球版图会越来越大。