8月1日至25日,中国健康传媒集团食品药品舆情监测系统对主流媒体、全国性门户网站、微博、微信等平台进行监测发现,“华熙生物终止与韩国Medytox公司的合作”相关话题受到舆论较多关注,相关舆情热度较高。

事件概述

8月1日晚,华熙生物科技股份有限公司(以下简称华熙生物)发布《关于投资Medybloom的后续进展公告》(以下简称《公告》)称,由于合作方韩国生物制药公司Medytox自合资协议签署后从未向合资公司Medybloom Limited(华熙美得妥股份有限公司,以下简称华熙美得妥)提供任何相关产品以供销售等原因,华熙生物全资子公司钜朗公司已委托律师于7月29日向Medytox发出律师函,表示将终止合作并保留就此事追究Medytox相关法律责任的一切权利。

消息一出,引发媒体广泛关注。舆论认为,华熙生物7年前开始布局肉毒毒素(以下简称肉毒素)产品领域,本次终止与Medytox合作,或将对我国肉毒素产品市场竞争格局产生一定影响。

舆情走势及关注点

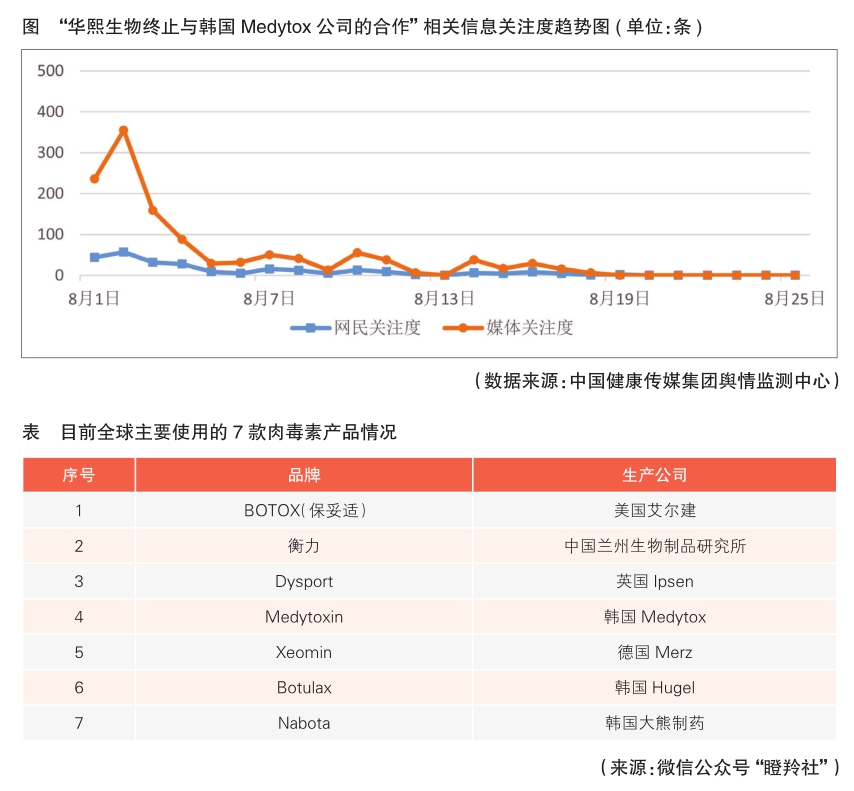

以8月1日至25日为监测时间段,媒体及网民关注度走势如图所示,呈“山峰式”特点。

第一阶段:华熙生物终止与韩国Medytox 7年合作,舆情热度迅速升高

对于本次终止合作的原因,华熙生物方面表示,一是Medytox自合资协议签署后从未向合资公司提供任何相关产品以供销售;二是基于韩国食品药品安全部于2020年采取的行政措施,Medytox一系列产品(其中包括肉毒素产品)遭受召回和销毁的命令、取消产品批准的程序,以及暂停制造销售和使用的命令。

华熙生物表示,此次终止与Medytox合作,不影响公司现有的医疗终端业务,亦不影响其他正常的生产经营活动。由于公司及控股子公司在从事相关产品的开发、推广、销售等方面不存在竞业限制,未来不排除寻求其他肉毒素产品的合作机会。多家行业与财经媒体关注该消息。

此阶段舆论关注焦点主要有以下三个方面。

一是关注华熙生物与Medytox的合作历史。如微信公众号“财经天下周刊”发表的《华熙生物,被韩国公司坑掉了七年“青春”》一文称,华熙生物在2015年左右开始寻找合适的投资并购项目,期望最大限度地整合尖端生物医疗产品。华熙生物将目光瞄准了全球第四家成功研发生产肉毒素产品的公司Medytox。对于这场跨国合作,华熙生物曾寄予厚望。当时,华熙生物首席执行官曾表示:“与Medytox的合作,将使华熙生物医美生态链黏性进一步增强,能够更有效地发挥华熙‘终端+应用+内容+平台’的医疗美容生态链战略的独特优势,为华熙生物转型为医疗美容解决方案提供商建立坚实基础。”

《北京商报》刊发的《Medyt ox肉毒素入华折戟》一文称,Medytox是韩国生物制药公司,主要产品包括肉毒素产品、玻尿酸填充剂、医疗器材和处方药。2015年5月,华熙生物与Medytox成立合资公司华熙美得妥,联手开发、拓展Medytox生产的肉毒素及其他医疗美容产品的中国市场。而Medytox后来在韩国市场发生造假事件,被业内视为双方分手的“导火索”。2020年6月,据韩国相关部门调查,Medytox在生产过程中使用未经批准的原液,通过材料造假获得流通许可,违反韩国《药师法》等相关法律规定。韩国食品药品安全部无限期暂停生产、销售和使用Medytox旗下品牌Meditoxin三种规格的产品,并于2020年6月撤销Meditoxin的批准文号。

二是对肉毒素产品进行梳理,并关注其市场及使用情况。如《第一财经日报》刊发的《医美巨头竞争的下半场开启:华熙生物憾失“瘦脸针”先机》一文称,在国内最受消费者欢迎的非手术类医美项目排名中,肉毒素产品应用排名第二。公开资料显示,肉毒素被用于改善因面部肌肉过度活跃产生的动态皱纹。其中,A型肉毒毒素的毒力最强、毒性稳定,易于生产、提纯和精制,作用时间相对较为持久,目前在临床上应用广泛,可用于包括瘦脸、除皱、瘦腿、提升面部轮廓、减轻多汗症、消除瘢痕疙瘩等众多项目。

微信公众号“瞪羚社”发布的《医美巨头被“猪队友”坑惨,发展面临掉队风险》一文整理了目前全球主要使用的7款肉毒素产品,具体情况如表所示。早在2008年,A型肉毒毒素及其制剂在我国已被列为有毒性药品管理,实行严格的监管。该类产品的开发及审评审批流程用时较长,通常需要6~8年。

而在价格方面,肉毒素产品一直以价格高昂著称。环球老虎财经网发表的《“苦等”7年的华熙生物“扑空”肉毒素生意》一文称,上海一家医美机构表示,国产肉毒素价格通常为600~1800元/支,促销活动较多,价格浮动较大;而进口肉毒素价格通常为1500~2600元/支,促销活动相对较少。由于肉毒素产品在抑制动态皱纹形成方面暂时具有无可替代性,消费需求较为“刚性”,且肉毒素平均3~4个月就需要重新进行注射,具备极强的用户黏性。有业内人士表示,肉毒素产品作为注射类产品,其毛利率有时甚至高达近90%。

三是关注华熙生物财报显示的轻研发、重营销问题。如投资者网发表的《华熙生物暂无缘百亿肉毒素市场,玻尿酸之外仍需寻找新增长点》一文称,华熙生物目前主要业务分为原料、医疗终端、功能性护肤品、功能性食品四大板块。从历年财报来看,公司的营收规模呈逐年增长之势,2021年全年营收49.48亿元,同比增长将近88%。但是,细看不难发现,在2021年,华熙生物销售费用高达24.36亿元,而用于研发的资金仅有2.84亿元,销售费用是研发费用的8.6倍。轻研发、重营销虽是医美企业的通病,但华熙生物相对同行来说这一毛病显得更为严重。

第二阶段:媒体关注合作终止对华熙生物产生的影响,舆论热度下降

虽然华熙生物称本次终止合作不影响公司现有的医疗终端业务和其他正常的生产经营活动,但部分媒体认为此次在肉毒素产品布局上的“暂停”,除了使得华熙生物在该项目上的投资“打水漂”外,还可能产生更深远的影响。

此阶段舆论关注焦点主要有以下两方面。

一是认为玻尿酸市场竞争激烈,华熙生物迫切需要新的业务增长点。如澎湃新闻发表的《华熙生物真要“去医美化”?》一文称,继玻尿酸、肉毒素之后,华熙生物要如何提振投资者信心?可能最后一条路就是提高产品科技含量,也就是该公司新提出的合成生物板块发展。据悉,华熙生物已经将合成生物技术作为重要的底层研发平台和核心发展战略。目前,华熙生物合成生物技术国际创新产业基地已落户北京大兴生物医药产业基地并投入使用。相关研发团队及技术平台等已初步组建完成,并已经通过合成生物平台完成胶原蛋白、5-ALA、NMN等项目的产业转化。然而,近几年在医美领域布局较快的华东医药股份有限公司(以下简称华东医药)在合成生物领域也颇具优势,已经在发酵领域积累多年的技术经验。相比之下,研发投入不多的华熙生物需奋起直追。

《投资时报》刊发的《7年合作终止!“错付”的华熙生物失去“瘦脸针”先发优势》一文称,在医美行业,肉毒素被视为玻尿酸之外的另一增长极。弗若斯特沙利文报告显示,按出厂价计算销售额,2016年至2020年,我国肉毒素产品市场规模已从15亿元增长至39亿元。预计到2025年,我国肉毒素产品的市场规模将达到114亿元。华熙生物失去布局多年的肉毒素项目,一方面将使其在一个百亿级的医美项目中处于劣势;另一方面华熙生物目前聚焦的玻尿酸业务竞争激烈,公司的盈利或在未来持续受到影响。

环球老虎财经网发表的文章还表示,2021年,华熙生物走上“万物皆可玻尿酸”的转型之路,“押宝”C端产品。截至2021年底,华熙生物共推出23款玻尿酸类新品,涵盖饮用水、软糖、压片糖果、GABA饮品、巧克力棒、配制酒等品类,但所有新品的销量并不理想。从业绩来看,在华熙生物年报中,功能性食品2021年的整体业绩贡献不足1%。在C端的布局还未成为第二增长曲线之际,再错失肉毒素市场先机,华熙生物或将面临短期的“阵痛”。

二是关注其他入局肉毒素领域的企业,认为华熙生物已经错失先机。如新浪财经发表的《华熙生物:7年“错付”梦一场,未来还有新的增长故事吗?》一文称,华熙生物、爱美客技术发展股份有限公司(以下简称爱美客)、上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称昊海生科)被业界称为“医美三剑客”,不仅近年来营收可观,在资本市场上也备受推崇。可凭借玻尿酸单一产品模式显然难以为继,于是爱美客等医美公司纷纷开始寻求新的产品与合作,其中肉毒素产品已被多家公司关注。

21财经App发表的《华熙生物进军肉毒素“遇人不淑”,业务版图缺关键一角落后同行》一文称,多家上市公司早在几年前就开始布局肉毒素市场:2014年,四环医药控股集团有限公司与韩国最大的肉毒素生产企业Hugel签署合作协议,共同开发肉毒杆菌毒素及玻尿酸产品;2020年,华东医药与韩国Jetema公司战略签约,华东医药获得后者的A型肉毒毒素产品在国内的独家代理权;2021年3月,昊海生科与美国Eirion Therapeutics,Inc.签署股权投资协议和产品许可协议,获得后者多款肉毒素产品在我国的独家研发、销售、商业化许可;2021年10月,爱美客公布的投资者关系活动记录表显示,其肉毒素产品研发已进入Ⅲ期临床试验阶段。华熙生物虽然是国内最早布局肉毒素产品的企业,但合作企业Medytox的频频爆雷阻碍了其发展进程,如今在肉毒素领域已明显落后于同行业公司。

舆情点评

华熙生物筹划多年的肉毒素生意戛然而止,令资本市场感到意外,引发了行业媒体的集体关注。此次事件源于其合作企业Medytox“造假事件”爆雷。产品质量不过关、严重失信是红线,迅速切割止损虽属不得已,但已是目前最好的选择。

国内肉毒素产品市场需求巨大,不仅是华熙生物欲分一杯羹,不少大企业也纷纷入局。但是目前来看,肉毒素产品本身为毒性药品,存在较高的技术壁垒,入局企业很难在短时间推出成熟的产品满足市场需求。因此,大量代购、水货、假货等乱象相继出现。这些产品的质量安全、使用安全等风险丛生,亟待加强治理,消费者也需要理性选择。

就国内肉毒素产品领域来看,产业规模、技术力量等与国外相比差距较大,国内市场上的产品几乎都是“舶来品”。为了避免受制于人,企业在加强国际合作的同时也需加大研发投入,重视自主研发能力的提升与团队的构建,唯有如此,未来之路才能越走越宽。

(中国健康传媒集团舆情监测中心瞿欣)