□ 宫敬禹 邓全富 陈凤 等

牙膏属于普通化妆品,同时也是日常生活必需品。为保证产品质量安全,任何牙膏产品在上市前,应进行充分的安全风险评估,以确保其在正常、合理和可预见的使用条件下不会对人体健康造成伤害。《化妆品监督管理条例》明确,化妆品注册、备案前,注册申请人、备案人应当自行或者委托专业机构开展安全评估;产品安全评估资料是进行化妆品注册或备案申请时应当提交的资料之一。

现阶段,我国许多牙膏企业对产品安全评估工作仍处于熟悉和了解阶段,企业的产品安全评估能力、对数据库的掌握程度参差不齐。由于牙膏产品安全评估标准尚未明确,后续相关工作仍面临着严峻挑战。

基于原料的安全风险评估

牙膏产品安全的前提是原料的安全性。获取原料的使用历史、风险等级以及理化特性等信息,可以对产品安全性进行初步判断。对于牙膏而言,通常认为产品是原料的组合,原料的安全性及其可能带入的安全性风险物质决定了产品的安全性。如果组分间存在化学反应,还应对其反应所产生的风险物质进行评估。

原料的安全性评价通常包括危害识别、剂量反应关系评估、暴露评估、风险特征描述等步骤。需要注意的是,产品安全评估结论应根据已上市不良反应监测数据等信息进行动态调整;如果评估结论不足以排除产品对人体健康存在风险的,应当采用毒理学试验方法进行补充评价。

国内原料安全评估数据的应用

在开展原料相关数据检索前,应核实该原料是否属于新原料,并确认该原料的分级情况。2020年11月国家药监局就《牙膏监督管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。该征求意见稿提出,国务院药品监督管理部门根据牙膏原料的历史使用情况,制定发布《牙膏已使用原料目录》,作为牙膏新原料判定依据。目前,国内可参照的牙膏原料安全评估数据主要包括相关技术规范、指南和标准等。

《牙膏用原料规范》研究数据

牙膏用防腐剂、着色剂等高风险原料已被列入GB 22115—2008《牙膏用原料规范》中,只有符合标准规定要求才能够被安全使用。例如,对于氯化锶等活性成分,该标准明确规定了用量范围和使用人群。

《牙膏用原料规范》的制定借鉴了《欧盟化妆品指令76/768/EEC》,即欧盟《化妆品法规1223/2009》的前身。《牙膏用原料规范》的内容结构与《化妆品安全技术规范》(2015年版)类似。与之不同的是,由于牙膏的使用部位明确,化妆品中某些限制特定产品使用的组分被列为牙膏中的禁用组分。同时,氟化物等牙膏产品的特有原料被列为牙膏中的限用组分。

食品行业相关原料研究数据

牙膏产品的使用部位是牙齿和口腔黏膜,基于该特点,其原料较多选用了食品行业相关原料,常见的有食品添加剂、调味品、新食品原料(新资源食品)等。因此,食品行业中部分较成熟的原料研究数据可用于牙膏产品安全评估中。

在对于原料的管理要求上,食品与牙膏产品不同。在食品中,通常规定食品添加剂等所用原料的用量上限;在牙膏产品中,则对限用组分、许用防腐剂、着色剂等高风险原料以及禁用组分进行规定。因此,对于牙膏产品中摩擦剂、甜味剂、增稠剂等低风险原料的安全评价,可以参照食品安全国家标准相关要求;对于不需要限定残留量的食品加工助剂,可在牙膏生产中按需要适量使用。

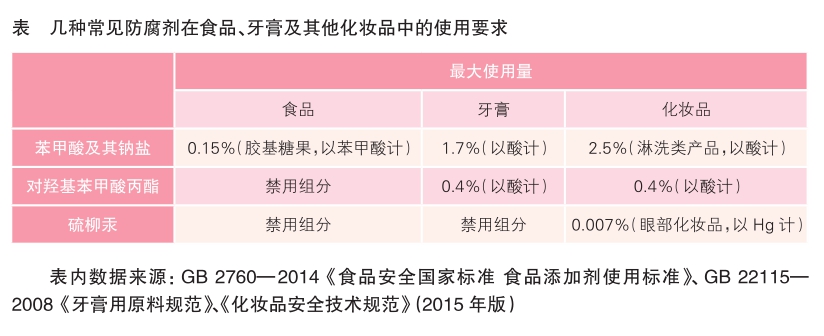

同时,在引用食品行业相关原料的研究数据时,应考虑其加工工艺(如有无高温)等是否与牙膏产品近似;在防腐剂使用上,食品添加剂通常低于其作为牙膏用原料的添加量,且部分牙膏用防腐剂在食品中是禁止添加的(详见表)。此外,根据欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)的规定,牙膏(成人用)的残留系数应为0.05,产品用量应为每天2.75克。因此,在使用食品添加剂的研究数据时,应结合相关要求进行科学评价。

味觉改良剂对于提升牙膏产品使用感非常重要。除了甜菊糖苷、三氯蔗糖、糖精钠等食品添加剂外,在牙膏中使用调味品也非常普遍,如食用盐、味精、香辛料等。针对该类物质,可借鉴相关指南等中的研究数据。以食用盐为例,《中国居民膳食指南(2022)》建议成年人每天摄入食用盐不超过5克。从牙膏的添加浓度和使用量来看,食用盐在口腔中的残留是微量存在的。

近年来,在牙膏产品中添加益生菌成为研究热点。有研究发现,副干酪乳杆菌、鼠李糖乳杆菌等常见益生菌可通过竞争性抑制阻碍有害菌的生长,使口腔菌群达到平衡,从而缓解口臭等口腔问题。早在2008年,原卫生部就将副干酪乳杆菌等10种物质列为新资源食品;2010年,原卫生部又将副干酪乳杆菌列入可用于食品的菌种名单。这对开展牙膏产品安全评估工作具有实践意义。

需要关注的是,当前,市场上出现了越来越多面向儿童群体的“可吞咽”“可食用”牙膏。然而,此类产品并不符合牙膏的概念和使用目的。《牙膏监督管理办法(征求意见稿)》提出,牙膏是指以摩擦的方式用于人体牙齿表面及周围组织,以清洁、美化及保护为目的的固体及半固体制剂;GB/T 35919—2018《口腔清洁护理用品分类和术语》明确,包括牙膏在内的口腔清洁护理用品是以洗刷、含漱等类似方法,作用于人的牙齿、口腔黏膜或义齿,以达到清洁、减轻不良气味、修饰、维护,使之保持良好状态的日用产品。此外,即使产品组分全部选自食品或食品添加剂,也只是评估吞咽或食用安全的基础条件,其用量、生产过程控制是否符合食品行业相关法规要求也是安全评估的重要因素。因此,“可吞咽”“可食用”牙膏的合规性仍有待商榷。

传统中草药成分研究数据

在我国,茯苓、金银花等中草药成分具有悠久的使用历史,并在口腔护理领域有所应用。“茯苓生津”“忍冬清火”“甘草解毒”“白芷镇痛”等理论常见于各类医学典籍,现代医学对此也有深入研究。2002年,茯苓、金银花、淡竹叶、白芷等常见中草药成分被列入原卫生部发布的《既是食品又是药品的物品名单》;2019年,国家卫生健康委、市场监管总局发布公告,将当归、山柰、西红花、草果、姜黄、荜茇等6种物质纳入按照传统既是食品又是中药材的物质目录管理,仅作为香辛料和调味品使用。这对于牙膏产品的安全性研究具有重要意义。

需要注意的是,白芷、细辛等中草药成分由于可能具有光毒性或遗传毒性,被列为牙膏的禁用原料。因此,在进行相关原料的安全风险评估时,即使是“药食同源”或具有悠久使用历史的传统中草药成分,也不能充分证明其在牙膏产品中的安全性。化妆品监管部门和牙膏企业应结合现行法规要求,以及牙膏产品的使用方式和使用频率等特点对其进行综合评价。

(摘编自《日用化学工业》第52卷第4期)