5月1日—8月5日,中国健康传媒集团食品药品舆情监测系统对主流媒体、全国性门户网站、微博、微信等平台进行监测发现,“医美市场乱象” 相关话题受到舆论较多关注,舆情热度较高。

事件概述

近年来,“颜值经济”推动医美行业高速发展,注射水光针、肉毒毒素等轻医美项目更是受到消费者热捧。然而,近期,“每3支医美针剂就有2支是假货”“市场上的肉毒毒素70%是假货”等话题登上微博热搜,引发热议;同时,“童颜针”“少女针”等新产品的上市也引起舆论关注。

舆情走势

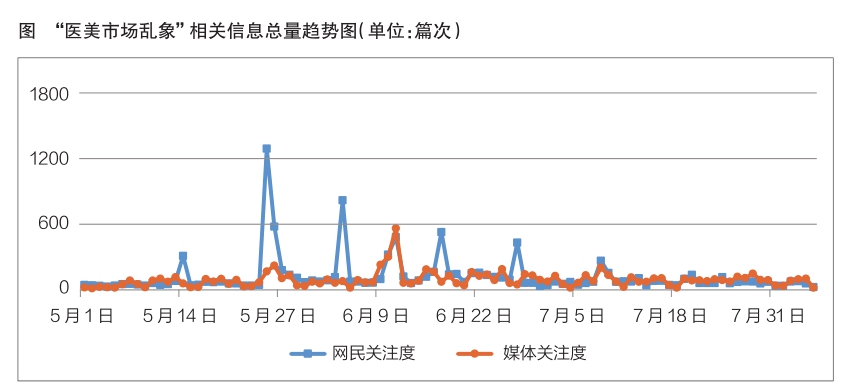

以5月1日~8月5日为监测时间段,舆情呈“山峰式”发展(见图),舆情的波动主要受网民关注度影响。

关键节点一:中央媒体、自媒体揭露医美市场乱象,舆情达到监测期内最高峰

5月25日,央视财经频道“天下财经”栏目播出《“水光针”乱象调查“水光针”火爆的背后:假货水货横行》,随后,@央视财经发布【水光针成医美爆款 每3支医美针剂就有2支是假货】称,近年来,介于手术整形和生活美容之间的“轻医美”越来越受到爱美一族的青睐。其中,“水光针”是市场认知度较高的产品,其主要成分是玻尿酸,作用是补水保湿,每剂“水光针”的价格从几百元到数千元不等。巨大的市场需求释放出空前商机,但在利益驱动下,市场上出现了大量水货、假货。数据显示,目前医美市场上流通的“水光针”正品率仅为33.3%,即每3支针剂中就有2支是水货、假货等非法针剂。该微博转评量超过4000人次。

微博话题“每3支医美针剂中就有2支是假货”阅读量1.8亿人次,讨论量1.1万人次。网民观点主要包括以下四方面:一是认为要严查医美乱象;二是提示消费者到正规医疗机构接受医美服务;三是表示见到过很多无资质店家;四是认为监管部门应关注直播平台售假现象。

6月4日,微博认证的某美妆博主发布视频《揭秘整形乱象》,提醒消费者做热玛吉等医美项目时,可到国家药监局网站查询相关仪器的备案记录;正规药品有国家药监局批准文号,接受注射前要查看药盒上的信息,并到国家药监局网站查询验证;在选择医美机构时,可在国家企业信用信息公示系统查询机构信息。该微博转评量超4300人次。

关键节点二:多部门联合整治医美市场乱象

5月28日,国家卫生健康委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局、国家药监局、国家中医药管理局联合印发《关于印发打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知》,决定于2021年6月—12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作,主要包括严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为、严格规范医疗美容服务行为、严厉打击非法制售药品医疗器械行为、严肃查处违法广告和互联网信息四大任务。

关键节点三:医美针剂假货问题再次引发关注,舆情出现小幅波动,逐渐趋于平缓

6月17日、27日,@封面新闻、@美呗医美APP分别发布视频并配文提出,市场上70%的肉毒毒素和玻尿酸是假货、水货,每3支医美针剂中就有2支是假货。微博话题“市面上70%的肉毒毒素是假货”阅读量1994.3万人次,讨论量1.6万人次。

7月8日,@人民日报发布的【3支水光针中只1支是正品,非正品水光针可能致伤致残】称,“水光针”的主要成分是玻尿酸,目前医美市场上流通的针剂正品率仅为33.3%。消费者使用非正品“水光针”或自行注射时,很容易导致皮肤溃烂,甚至出现血管栓塞、眼睛失明等。舆情出现小幅波动。

媒体报道分析

以5月1日—8月5日为监测时间段,媒体除转载上述相关信息外,还关注以下内容。

一是揭露医美市场乱象,如家用医美仪器存隐患、“水光针”市场鱼龙混杂。《证券日报》刊发的《针剂正品率仅三成 家用水光仪暗藏隐患》称,在电商平台搜索发现,不少店铺都在售卖来源不明的“水光针”,甚至有产品名称为“便携水光仪”或“家用注射仪”,有些店铺月销量数百件;有用户晒出使用后满脸带血的照片,客服称只要做好消毒,再敷“医用面膜”就可以缓解。

《工人日报》刊发的《售价低至几十元 低价水光针,卖的什么“药”?》称,不少医美机构推出促销活动,吸引消费者到店体验。在某医美平台,一款2毫升的“水光针”被多家医美机构热捧,价格在98元到499元不等;另一款7毫升的“水光针”标价近2000元。该文称,多位医美行业从业者表示,大品牌、有口碑的“水光针”通常售价不会过低;价格过低的针剂可能是医美机构为拓展客户而推出的促销产品,或是不知名品牌产品或成本较低的产品,也可能是不合格的“黑针剂”。

二是认为目前医美市场存在监管不到位、信息不对称等问题。经济观察网发布的《E美颜选CEO、创始人屈燚:医美市场一定要建立标准化规范》称,在医美行业蓬勃发展的同时,非法经营行为不容忽视,从业人员专业素质不足、非法使用药械、药品定价混乱等问题屡见不鲜。该文提出,监管部门需加大对医美行业的监管力度,跟上产业发展步伐。此外,由于消费者和商家间存在信息不对称问题,消费者对医美机构、互联网平台无法形成信任,需要尽快提升行业透明度,更好保障消费者权益。

三是认为应严管医美平台上的虚假宣传行为。《北京青年报》刊发的《打击虚假医美内容,平台要履行主体责任》称,一些虚假宣传内容在网络平台上传播,其背后往往涉及“黑医美”利益链,可能给消费者造成严重损失。网络平台经营者需履行主体责任,规范平台内用户行为。

四是认为医美行业相关法规需完善。百家号“北京商报”发布的《医美市场的冰与火》称,一位医美机构相关负责人称,目前医美行业在很多情况下无“法”可依,需要政府部门、行业、企业共同为合规化经营作出努力。

五是关注各地支持医美行业发展的政策。《中国商报》刊发的《热度不减 医美市场黄金赛道仍长》称,全国多地正在发力打造“医美之都”,如《深圳市关于加快商贸高质量发展建设国际消费中心城市的若干措施(征求意见稿)》提出,深圳市要打造中国“医美之都”;成都市成立了专门的医疗美容产业协会,2020年还设立了医美产业国有投资平台,注册资本1亿元。

六是关注医美行业新趋势。《成都商报》刊发的《童颜针来了 注射医美进入“再生时代”?》称,8月1日,圣博玛生物材料有限公司(以下简称“圣博玛生物”)的医美产品聚乳酸面部填充剂(又称“童颜针”)公开发售。文章称,在注射类医美项目中,玻尿酸的占比高达66.59%,赛道愈发拥挤,产品也较少有重大技术突破,“再生”市场成为医美领域下一个值得关注的赛道。不同于玻尿酸和胶原蛋白填充剂,“童颜针”不是单纯的物理填充,而是通过刺激宿主的免疫反应,吸引皮下大量的巨噬细胞和其他免疫细胞合成胶原蛋白,弥补胶原蛋白的流失,恢复其皮下容量。今年以来,“童颜针”合规化进程明显加快,除了圣博玛生物,爱美客申报的“童颜针”也获批上市。此外,再生材料医美注射产品还有“少女针”,也属于胶原蛋白增生剂。有业内专家认为,在医美注射领域,填充剂的使用遇到瓶颈,刺激自身组织生长的“再生材料”有望成为下一个风口。

舆情点评

在消费升级的大环境下,人们对美的追求不断提升,“颜值经济”步入黄金时期。近期舆情关注度较高的医美相关话题却离不开“假货”“水货”“黑针剂”“黑机构”等关键词;此外,医美消费套路、虚假宣传等问题也较为突出。央视、新华网等中央主流媒体跟进报道,引发较多关注;特别是近期发生的医美事故,让医美市场乱象成为社会广泛关注的话题。网民纷纷呼吁加强监管,严厉处罚违法违规行为。

近期,相关部门和行业协会等联手整治,参与单位之多、范围之广前所未有。医美行业监管涉及多个部门,需要各部门共同发力、加强协调。药品监管部门应依职责加强药品、医疗器械生产经营企业和医疗机构的监督检查,依法查处不符合要求的药品、医疗器械;市场监管部门在日常监管中发现生活美容机构涉嫌未取得合法资质开展医疗美容服务的,应及时通报卫生健康行政部门,同时加强医疗美容广告监管等;卫生健康部门应开展医疗机构依法执业监督检查,加强医疗美容机构和医务人员综合监管,规范医疗美容服务,严厉打击无证行医行为;中医药主管部门应配合卫生健康行政部门做好专项整治工作;网信部门应依法处置相关部门认定的互联网医疗美容相关不良信息,查处违法违规网站;海关应加大药品和医疗器械进口监管力度,严厉打击走私药品和医疗器械等违法行为;邮政管理部门应督促寄递企业严格落实实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”,配合相关部门加大对药品、医疗器械类物品查验力度,严防相关禁寄物品流入寄递渠道;公安部门应与相关部门密切配合,依法严厉打击医疗美容领域制假售假、非法经营、非法行医等违法犯罪行为。

此外,加强关于医疗美容的科普必不可少。从舆论来看,目前“网红”发布的科普内容更受欢迎,官方科普内容社会关注度仍待提高。建议监管部门联合微博、抖音等自媒体平台开展广泛宣传,为公众提供权威、专业的医美知识。

(中国健康传媒集团舆情监测中心 祁悦)