□ 赵晓菲 金雷 路欧文 冯腾

舆情总量突破300万条

舆情总量

从化妆品舆情年度走势看,2020年,化妆品舆情总量超过300万条,再创新高。自2016年以来,化妆品信息量整体呈上升趋势。其中,2018年出现明显增加,增幅达279%,是2017年的近3.8倍,2019年则出现了21.3%的下降,2020年再次攀升,较2018年增长21.3%。

2018年,“自制中药口红安全存隐患”“进口非特备案试点扩大”等话题受到较高关注;2019年,化妆品舆情相对比较平稳,“化妆品汞含量超标万倍”“故宫彩妆因质量不佳停产”等热点事件热议度较高;2020年,受“名创优品指甲油致癌物超标千倍”“李佳琦关联公司因洗发水虚假宣传被罚”“《化妆品监督管理条例》公布”等话题的影响,信息量再次升高。

从药械化舆情数据占比来看,化妆品相关信息量占比最小,但2020年占比明显提升,首次超过10%。《化妆品监督管理条例》的重磅出台,为化妆品发展开启了新纪元,成为舆论关注的焦点。此外,网红带货等问题亦引发巨大关注。

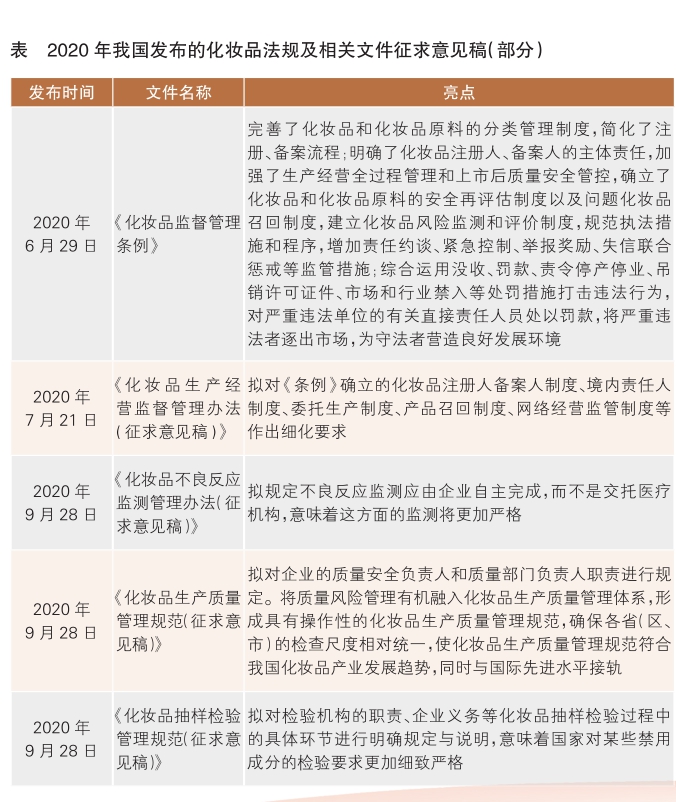

舆情月度走势

从2020年化妆品舆情月度走势看,如图1所示,7月、9月、12月的数据量均超过20万篇次。7月,《化妆品监督管理条例》法规宣贯、配套政策密集出台受关注;9月,名创优品指甲油含致癌物事件引发高度关注;11月、12月,随着电商“双十一”大促,直播带货等异常火爆,化妆品作为直播带货的“常客”备受关注,“口红一哥”李佳琦关联公司因洗发水虚假宣传被罚也在此时引发关注。

舆情来源分布

从舆情来源分布看,2016年以来,以微博、微信为代表的社交媒体平台成为舆情来源主渠道,占比九成以上,从一定程度上反映出网民的高度关注。

舆情属性分布

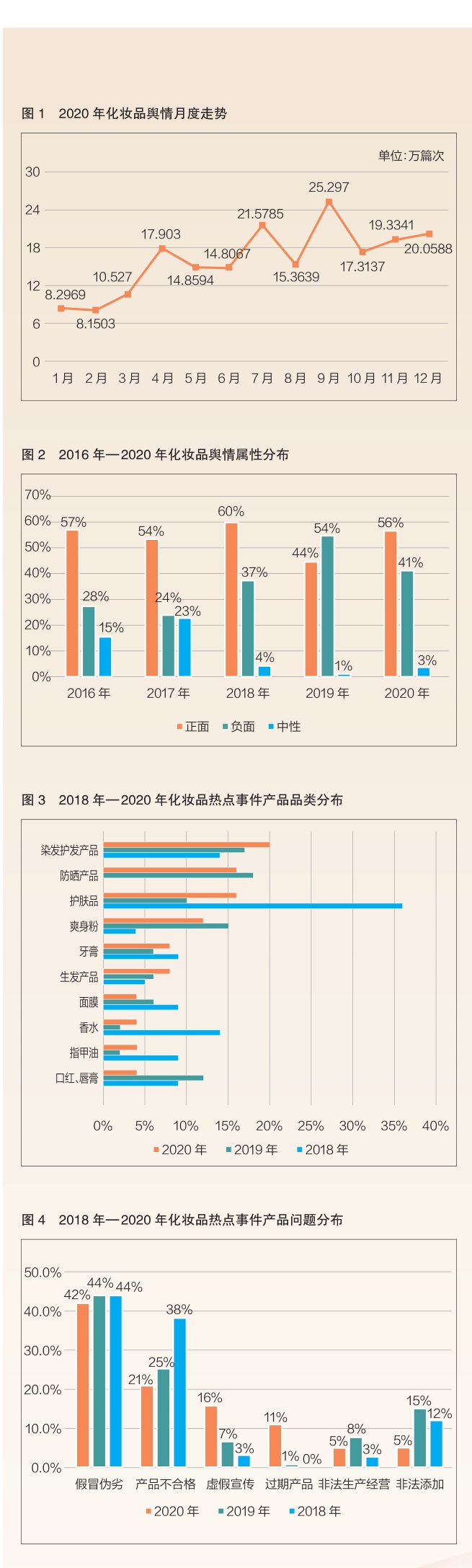

从信息属性看,如图2所示,近年来,化妆品负面舆情整体占比呈上升趋势,2019年负面舆情首次超过五成,正面舆情占比降至低谷。2020年情况有所好转,随着化妆品相关政策的出台,正面舆情占比再次回升并超过五成,但负面舆情占比仍然超过四成,高于2018年。“国潮”“跨界”“直播”“海淘”“网红”等新兴业态的发展,“小红书”“新氧”等新传播渠道的火爆,在带来化妆品市场繁荣的同时,也让虚假宣传等乱象浮出水面。

传播内容日益多元

2020年化妆品相关政策法规情况

2020年,《化妆品监督管理条例》(以下简称《条例》)出台,相关配套文件陆续公开征求意见,为贯彻落实《条例》的新规定,更好地保障《条例》的顺利实施打下坚实基础。2020年发布的部分化妆品行业法规、文件如下表所示。

化妆品热点事件分析

结合中国健康传媒集团舆情监测中心2020年度《舆情周刊》“两品一械”排行榜500余个热点事件,抽出与化妆品相关的38个热点事件,对涉及的品类及问题进行分析,可以得出以下结论。

从近年来化妆品热点事件涉及的问题产品品类占比来看,如图3所示,染发护发产品始终位于前列,护肤品、防晒产品等也是问题高发的产品。另外,值得关注的是口红唇膏类产品因佩戴口罩等防疫措施影响,占比下降显著。

从近年来化妆品热点事件涉及的问题来看,如图4所示,近三年来,化妆品热点事件涉及的问题主要集中在假冒伪劣方面,占比超过四成,产品不合格问题也连续占据第二的位置。另外,从趋势上看,假冒伪劣、产品不合格、非法生产经营、非法添加、走私的比例占比均有所下降,而虚假宣传的占比有所上升。

三大信号不容忽视

2020年是极不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情深刻改变着中国和世界,其影响渗透进政治、经济、文化、社会、生活等方方面面。而随着我国综合实力不断增强,在“百年未有之大变局”的历史背景下,我国社会的主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,人们对“美”的追求越来越强烈和迫切,“不平衡、不充分的发展”下,化妆品的假冒伪劣、质量不合格、虚假宣传等问题更引人关注。此外,机构改革后,化妆品监管力量逐渐得到加强,《条例》的出台也深刻影响着化妆品产业。由此也让2020年的化妆品舆情带有鲜明的时代特色。

化妆品舆情总量再创新高,负面舆情上升趋势值得关注

2020年,化妆品舆情总量达到历史新高,虽然相比药品、医疗器械,化妆品舆情体量并不大,但是占比有大幅提升,公众对化妆品的关注达到前所未有的高度。这其中既包括各种化妆品营销信息、化妆品安全等问题,也包括新的法规文件的出台,引发业内广泛关注和讨论。

从信息来源看,微博、微信等社交媒体占比连续几年居高不下,反映出网民高度的参与热情,社交媒体已经成为宣传、营销、分享、吐糟的主要渠道,媒体、商家、监管部门等均积极布局。

值得关注的是,近年来,化妆品负面舆情呈上升趋势,假冒国际名牌化妆品的行为屡禁不止,且往往十分隐蔽,涉案金额巨大,牵涉甚广;产品质量不过关、非法添加等情况时有发生,创新研发投入不足,低质量、同质化发展制约着国产化妆品的口碑;品牌营销用力过猛,虚假宣传问题频发,虚假宣称功效、虚构品牌故事,普通化妆品“披上”特殊化妆品的“外衣”,“消字号”“械字号”产品打着“妆字号”的旗号,各种信息让人难辨真假。其中,OEM代工模式的产品可谓毁誉参半。有数据显示,全国有7万多个化妆品品牌方,而持证化妆品生产企业仅有5000多家,大量贴牌代工产品充斥市场。一方面,OEM模式极大促进了化妆品市场的繁荣,但另一方面,化妆品注册人、备案人或品牌方把更多精力放在产品营销等方面,对代工的产品质量把关不严、疏于管理,容易出现质量不合格、以次充好、虚假宣传等问题。如名创优品化妆品多次曝出产品质量问题、“乘风破浪的姐姐”栏目冠名商梵蜜琳虚假宣传等均引发热议。

对“颜值”的关注点稳中有“变”

从热点事件涉及的产品品类来看,染发护发生发产品涉及最多,且近年来始终处于前列。染发产品多年来一直颇受欢迎,特别是随着社会老龄化加速,越来越多的老年人对于染发类产品的需求量很大。而染发产品作为特殊化妆品,其致敏性、致癌性等风险较高,在高关注度的同时也存在较大的安全隐患,负面舆情时有曝出。此外,随着生活节奏的加快以及压力的增加,发量成了许多人甚至是年轻人的“头等大事”。人们对于洗发水的头发护理、防脱发功能需求越来越强烈。为了迎合市场需求,许多普通洗发水存在虚假宣传防脱发功效的违规行为,如李佳琦关联公司虚假宣传洗发水防脱发功能被罚事件,引发热议。

长期在热门产品之列的还有牙膏。《条例》明确牙膏参照普通化妆品的规定进行管理,并且要求牙膏备案人按照国家标准、行业标准进行功效评价后,可以宣称牙膏具有防龋、抑牙菌斑、抗牙本质敏感、减轻牙龈问题等功效。相关规定的出台引发高度关注,舆论普遍认为,牙膏终于摆脱了监管的“灰色地带”,牙膏的生产经营和监管都步入规范化轨道。预计牙膏的话题热度还将持续保持,特别是在《条例》实施过程中,牙膏市场能否“焕然一新”,如何具体落实相关监管规定仍是舆论关注的焦点之一。

新冠肺炎疫情对“颜值”的关注点带来了影响。2020年,出于疫情防控工作的需要,人们减少外出、旅行、聚集娱乐,相当长一段时间居家办公,加之佩戴口罩,彩妆类的化妆品关注度降低,特别是口红类化妆品出现明显降幅。另一方面,由于长期佩戴口罩导致的皮肤问题,也让护肤品更加受到欢迎。在疫情防控常态化之后,这种变化在相当长一段时间还将持续存在。

生活方式加速线上化,线上生活悄然改变线下生活

虽然线上生活早已逐步流行起来,但是2020年的疫情使得人们的生活方式加速线上化。休闲娱乐、培训教育、购物消费的线上程度大大提升。种草分享、口碑营销、海淘代购在化妆品消费中扮演着越来越重要的角色。而直播带货、社交电商则让化妆品销售集合了虚拟体验、兴趣相投、休闲娱乐等其他特质,“沉浸式”消费打通了厂家、商家、消费者、平台的区隔,在提供极大便利性和趣味性的同时,制度性的强制约束被弱化,“三无产品”、假冒伪劣产品、虚假宣传等问题频发。特别是在直播带货中,化妆品始终占据非常重要的位置,产品质量不佳、与宣称不符等情况突出,加之带货主播知名度较高,直播带货的产品常常成为舆论关注的焦点。

线上生活也深刻影响线下生活。产品的选择很大程度上受到线上信息的影响,消费决策潜移默化被各种网络信息所“支配”。网络上真假难辨的信息,让“网红”产品、“智商税”产品大行其道。这也迫切要求有关部门做好相关知识的科普工作,及时发现苗头性、倾向性问题,及时澄清认识误区、消费陷阱,持续开展化妆品“线上净网线下清源”专项整治,加大对违法违规行为的打击力度和处罚力度。

综上所述,化妆品舆情的“变”与“不变”具有时代特色,也叠加了疫情的影响。2021年是《条例》开始实施的第一年,也是各种配套政策陆续完善出台的一年,化妆品市场必然会迎来一场深刻的变革。而公众对于“美丽”的期待也将持续提高,这对监管部门也提出更高要求。一是对于新法规的宣贯工作还要持续加强,深入企业、平台、公众,让大家知法、懂法、守法、用法;二是认真研究高风险产品易发多发的问题、公众关注度高的领域以及产业发展趋势,利用大数据等技术手段,及时感知风险、发现风险,从而防范风险、降低风险;三是加大对化妆品全产业链条的监管,创新监管方式,督促企业、平台落实主体责任,对注册人备案人、生产商、经销商、电商平台、主播等强化创新监管举措,消除“法外之地”,真正将《条例》贯彻落实到监督执法全过程。